Yoslán Silverio González * | alainet.org

Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare

14/05/2020

Nell'attuale contesto della pandemia di coronavirus, i media si sono concentrati sulle regioni più colpite: Cina, Europa occidentale e Stati Uniti. Tuttavia, esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno espresso preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nel continente africano.

Non volendo usare un approccio "afro-pessimista" ma piuttosto oggettivo, la situazione in Africa colloca i suoi abitanti tra i gruppi più vulnerabili. È una regione che mostra i più alti tassi di crescita demografica, in cui i problemi sociali sono il risultato di una distribuzione diseguale della ricchezza. Sebbene siano stati osservati lievi progressi nell'istruzione e nella salute, la regione deve affrontare seri problemi in questi settori. Il tasso di alfabetizzazione è basso e, nel caso delle malattie, persistite l'incapacità di eliminare le malattie non croniche. Questi problemi, insieme ai conflitti violenti in atto, hanno accentuato la tendenza all'urbanizzazione della popolazione come parte del processo di migrazione campagna-città, rendendo i centri urbani delle vere megalopoli.

Africa: comportamento delle variabili economiche (2019-2020)

Negli ultimi anni, la regione africana è stata caratterizzata da indicatori macroeconomici incoraggianti a seguito di una crescita quasi sostenuta dalle principali economie del continente, anche al di sopra della media mondiale. La performance "positiva" del prodotto interno lordo (PIL) era stata possibile grazie all'aumento degli investimenti esteri e dei progetti infrastrutturali - principalmente da capitali cinesi - nonché alla stabilità dei prezzi delle materie prime. Per la prima volta in dieci anni, gli investimenti rappresentavano oltre il 50% della crescita del PIL, mentre i consumi privati ne rappresentavano meno di 1/3. Anche così, la "crescita" economica stava cominciando a mostrare cifre più basse: nel 2019 era al 3,4%. Questa diminuizione è dovuta al forte calo dei prezzi del petrolio dal 2014-15, stabilizzatisi solo in modo congiunturale.

Secondo un rapporto della Banca africana di sviluppo (AfDB), ciò ha consentito una proiezione della crescita dell'Africa del 3,9% per il 2020, (3,6% per l'Africa subsahariana: ASS) e 4,1% per il 2021: al di sotto dei tassi del l'anno scorso. Questa lenta crescita è dovuta a una moderata espansione delle cinque economie più importanti della regione: Algeria, Egitto, Marocco, Nigeria e Sudafrica, che hanno registrato una crescita media del 3,1%. Questa performance dell'economia africana è stata anche dovuta al forte interesse degli investitori stranieri in queste regioni periferiche, dove si stava verificando un aumento della privatizzazione delle poche società statali.

Dal punto di vista subregionale e nazionale, gli indicatori variavano considerevolmente. L'Africa orientale è rimasta la subregione in più rapida crescita, con una media del 5% nel 2019, seguita dal Nord Africa, al 4,1%. La terza subregione più dinamica è stata l'Africa occidentale, con il 3,7% (2019) quando nel 2018 era stata del 3,4%. In quest'area, la Nigeria, la principale locomotiva economica, dovrebbe crescere solo del 2,2% (2020). Si sosteneva che la zona del Franco CFA mostrasse buoni indicatori: dal 4,7% (2019) al 4,9% (2020). I paesi con i migliori indicatori sarebbero la Costa d'Avorio - aumento dello sfruttamento delle risorse minerarie e dell'agricoltura - nonché il Senegal - a causa dell'applicazione della strategia governativa nota come Piano Senegal Emergente. Da parte sua, l'Africa centrale è cresciuta dal 2,7% (2018) al 3,2% (2019) e la subregione Africa meridionale è stata la peggiore: è diminuita dal 1,2% (2018) allo 0,7% (2019). Ciò è dovuto, tra l'altro, alle conseguenze devastanti dei due cicloni che hanno colpito la subregione (Idai e Kenneth). Il Sudafrica crescerebbe solo al 1,1% (2020) [1]. Tuttavia, altre proiezioni hanno registrato risultati molto peggiori per il caso sudafricano, come vedremo più avanti.

Secondo un altro rapporto annuale, ma questa volta della Brookings Institution (Foresight Africa Report) i cinque paesi in più rapida crescita fino al 2024 sarebbero: Senegal (8,3%), Ruanda (7,9%), Niger (7,3%), Uganda (7,2%) e Mozambico (6,9%). Tuttavia, la maggior parte degli economisti che hanno partecipato a questo rapporto erano preoccupati per il modo in cui i cambiamenti climatici potrebbero influenzare queste previsioni economiche: calo dei raccolti, calo della produttività agricola e del lavoro e danni alla salute umana. Tutte queste variabili potrebbero ridurre il PIL generale del continente. Quello che nessuno aveva previsto, era l'espansione del coronavirus su scala planetaria.

Un altro aspetto che avrebbe avuto un impatto positivo su questi indicatori è stato il pieno funzionamento del Trattato di libero commercio continentale africano (AfCFTA), prevista per luglio 2020. La maggior parte degli economisti e dei politici africani erano molto ottimisti circa i benefici dell'adozione del AfCFTA. Questa iniziativa di integrazione economica e neoliberale significherebbe circa 16 miliardi di dollari a causa dell'aumento del commercio. Ma affinchè questo avvenga, dovrebbe essere prodotto uno scenario ottimale di liberalizzazione del 100% delle tariffe tra gli Stati membri. In tal caso, il PIL del continente potrebbe aumentare, in valori reali, da 2,1 trilioni (2019) a 3 trilioni di dollari entro il 2030; cioè tra un decennio. In questo scenario, vi sarebbe un aumento fino al 33% delle esportazioni intra-africane e un aumento del 12% nella creazione di posti di lavoro [2].

L'analisi dovrebbe anche concentrarsi sul fatto che questa crescita macroeconomica nasconde le differenze tra i paesi, nonché i problemi strutturali e sociali di base, dal momento che non significa direttamente un cambiamento nel potere d'acquisto delle persone o un cambiamento nella matrice produttiva, caratterizzata da una primarizzazione dell'attività economica. In questo senso, lo stesso 2020 African Economic Outlook sottolineava che la crescita registrata nell'ASS non è stata inclusiva. Solo 1/3 dei paesi africani ha realizzato una crescita "inclusiva", riducendo sia i livelli di povertà che di disuguaglianza. Nonostante il progresso economico in questi paesi negli ultimi decenni, il continente è ancora in ritardo rispetto ad altre regioni "in via di sviluppo", in settori come l'istruzione, la sanità e il settore tecnologico.

Altri paesi con crescita economica non hanno migliorato i loro indicatori di riduzione della povertà, che rimane al di sopra delle altre regioni. La povertà estrema in Africa colpisce il 35% della popolazione per un totale di 395 milioni di persone. In sostanza, la crescita inclusiva - aumento dei livelli di consumo tra i poveri e riduzione delle disuguaglianze tra i diversi segmenti di popolazione - è avvenuta solo in 18 dei 48 paesi dell'ASS.

Il rapporto Dinamiche dello sviluppo in Africa: crescita, occupazione e disuguaglianze, creato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concorda con il fatto che l'Africa non è riuscita a ridurre le disuguaglianze, quindi non esiste alcuna correlazione tra crescita del PIL e indicatori del benessere. La situazione del mercato del lavoro deve essere presa in considerazione, laddove vi è una precarietà delle condizioni di lavoro, un aumento del commercio informale e quindi, un'alta percentuale di vulnerabilità delle persone in età lavorativa. La percentuale di lavoro vulnerabile in Africa è del 66%, il che significa che 282 milioni di lavoratori vivono in questa situazione. In particolare, i livelli di disoccupazione superano il 20% in quasi tutti i paesi. In Angola la disoccupazione era del 30% (2019), in Sudafrica del 29% e in Nigeria del 22%. Se si tiene conto del settore giovanile, aumenta in modo significativo: in Sudafrica raggiunge il 60% della forza lavoro e in Nigeria il 35%.

Nel caso del Sudafrica, la situazione economica si sta chiaramente deteriorando. Nel 2019, l'economia avrebbe dovuto crescere entro il 2020 del 1,7%. Tuttavia, secondo il ministro delle Finanze del Sudafrica, Tito Mboweni, l'economia crescerebbe solo dello 0,9% e l'inflazione sarebbe del 4,5% (2020). I fattori di questo rallentamento includono il calo dei redditi, i persistenti tagli di corrente elettrica e il debito. Nei prossimi tre anni non è stata prevista una crescita superiore al 1%. Questa situazione stava già causando una grande protesta sociale per l'adozione di misure di aggiustamento.

Il governo sudafricano ha annunciato il taglio di 160 miliardi di rand (10,5 miliardi di dollari) per il pagamento dei dipendenti del settore pubblico, nel corso dei prossimi tre anni, per ridurre il debito pubblico. Così come i tagli della spesa per i dipendenti governativi, tra cui l'utilizzo dei voli in classe economica per coloro che devono viaggiare per funzioni statali. Si ridurrebbero anche il pagamento e la promozione ad altri posti di lavoro, dei dipendenti pubblici, entro l'anno fiscale 2020, risparmiando 37 miliardi di rand (2,4 miliardi di dollari). Il deficit di bilancio del 2020 è stato previsto al 6,8% del PIL, il più grande in 25 anni. Ci sarebbe anche un rafforzamento delle riforme fiscali, delle misure neoliberali, della precarizzazione del lavoro e un aumento delle contraddizioni tra i sindacati e il governo[3].

Tutti questi indicatori hanno caratterizzato il panorama socio-economico dell'Africa e in particolare della regione sub-sahariana fino al 2019, nonché la proiezione della crescita economica prima della crisi generata dalla pandemia Covid-19, i cui impatti internazionali sono senza precedenti. Le conseguenze negative per l'economia mondiale non sono ancora visibili, ma lo scenario più probabile è che il mondo sia in una fase di recessione, a causa di un arresto dell'attività produttiva, dell'aumento della disoccupazione, di un calo nei livelli di consumo, del fallimento di diverse società, della chiusura dei collegamenti aerei, della caduta dei valori della società in borsa e del crollo del mercato petrolifero.

Tutta questa situazione ha il suo epicentro nei paesi capitalisti sviluppati, quelli più colpiti dalla pandemia, il cui impatto sociale - in particolare l'alto costo in vite umane - ha messo in crisi i sistemi sanitari - sia pubblici che privati - e gli stessi sistemi politici di quei paesi, i cui modelli di gestione sono stati completamente screditati. Questa situazione, da parte sua, rende più difficile la situazione nei paesi periferici, in particolare in Africa.

Situazione sanitaria nel continente africano

Conflitti armati violenti, terrorismo, povertà e cambiamenti climatici sono tra i fattori che più influenzano l'origine delle crisi umanitarie in Africa. L'impatto sociale di tutti questi elementi ha comportato un costo elevato in vite umane, comprese le malattie curabili, ma che nel contesto africano sono endemiche a causa della mancanza di risorse e della volontà politica internazionale di affrontarle. Il processo di privatizzazione a seguito dell'imposizione dei modelli neoliberali occidentali ha portato, tra le altre cose, alla riduzione della spesa sociale e della capacità degli Stati di adottare politiche pubbliche.

I sistemi sanitari sono stati i più colpiti, con il calo della capacità ospedaliera, la mancanza di personale medico, sia a causa dell'emigrazione di medici e infermieri al di fuori del continente [4] sia per i limiti nella loro formazione e l'aumento dei costi dei servizi. La maggior parte dei paesi africani ha meno di 2 medici e 10 infermieri per 10.000 abitanti e secondo i dati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (UNECA), gli ospedali hanno una media di 1,8 posti letto per 1.000 abitanti [5]. In alcuni paesi le cifre possono essere peggiori, ad esempio in Niger e in Etiopia dove la media è di 0,3 posti letto per 1000 abitanti.

Un'analisi pubblicata nel gennaio 2020 da Global Health sulla distribuzione spaziale e temporale di epidemie e altre emergenze sanitarie negli ultimi tre anni ha evidenziato che 41 paesi africani (87% del continente) hanno avuto almeno un'epidemia in corso e 21 di loro (45%) hanno subito almeno un'epidemia all'anno, indipendentemente dalle crisi alimentari e dalla carestia. Le cinque principali malattie che colpiscono la maggior parte della popolazione sono il colera, il morbillo, le emorragie virali, la malaria e la meningite, ma si parla anche dell'incidenza dell'HIV, specialmente nei paesi dell'Africa australe - tra i più colpiti ci sono il Sudafrica e lo Zimbabwe. Inoltre, la malnutrizione cronica rimane una delle principali cause di morte tra i bambini e coloro che vivono in estrema povertà. Questa situazione fa parte della quotidianità sanitaria dell'Africa.

Parte di questi focolai epidemici a carattere ciclico è stata la crisi di Ebola che ha colpito i paesi dell'Africa occidentale tra il 2014 e il 2016. Questi sorprendenti focolai di malattia peggiorano ulteriormente le condizioni di sicurezza umana e hanno gravi implicazioni socioeconomiche. La Liberia era uno dei paesi epicentro dell'epidemia. A partire dal settembre 2014, sono stati segnalati circa 5.800 casi, in cui la Liberia aveva la situazione peggiore, con 1.698 e 871 morti, seguiti da Sierra Leone (1.216 casi e 476 morti) e Guinea (con 771 contagi e 498 morti) [6]. L'impatto sull'economia è stato sentito a causa delle restrizioni alla circolazione delle persone e dei servizi, della chiusura delle frontiere, della riduzione delle attività agricole e dell'interruzione degli affari delle società straniere. Ci sono state perdite sostanziali, sia per lo Stato che per il reddito personale. Le azioni della comunità internazionale - l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) -, compresa la partecipazione dei medici cubani, hanno permesso l'eliminazione dell'epidemia: "all'inizio del 2015, la Liberia ha registrato meno di una dozzina di casi a settimana, ma passarono quattro mesi prima che potesse essere dichiarato, il 9 maggio 2015, paese libero da Ebola"[7]. Almeno 11.300 persone sono morte a causa dell'epidemia di Ebola.

Un nuovo focolaio di Ebola è scoppiato ad agosto 2018 nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Secondo un rapporto dell'ufficio dell'OMS nella RDC, a partire dl 22 novembre 2019, il numero cumulativo di casi era 3301, di cui 3.183 confermati e 118 probabili. Il numero totale di morti era 2.198. La mortalità era del 67% (molto alta). Le aree sanitarie di Mabalako e Beni hanno avuto la più alta incidenza di casi confermati, rispettivamente con il 58% (15/26) e il 31% (8/26). Un totale di 255.061 persone era stato vaccinato (questo dall'inizio dell'epidemia). Questo focolaio si è diffuso per circa 20 mesi.

Il direttore regionale dell'OMS, il dott. Matshidiso Moeti, ha invitato alla cautela e vigilanza, poiché "non è ancora la fine di Ebola nella RDC, dobbiamo rimanere vigili nelle prossime settimane e oltre". L'OMS ha aumentato il bilancio delle vittime nella RDC a 2.226 persone. L'ultimo paziente con Ebola è stato dimesso dal centro sanitario nella città di Beni, nella parte orientale della RDC, nel febbraio 2020, quando i primi casi di coronavirus stavano iniziando a essere segnalati nel continente. L'esperienza nella lotta contro Ebola in Africa ha indicato un miglioramento nella risposta dell'Africa alle epidemie. Secondo una valutazione dell'OMS stessa, nonostante i diffusi problemi di salute in Africa, sono stati compiuti molti progressi in termini di reattività. L'arrivo del coronavirus è stata una nuova sfida per i leader e i sistemi sanitari africani.

Evoluzione dell'epidemia di coronavirus nell'ASS

L'espansione di Covid-19 ha nuovamente allertato i governi africani sulle conseguenze che stava avendo in Cina, Europa occidentale e Stati Uniti. Inizialmente si pensava che l'epidemia potesse venire dalla Cina, a causa dei forti legami commerciali che esistono tra le due regioni. Circa 2 milioni di cittadini cinesi vivono e lavorano in Africa, oltre a circa 800.000 turisti provenienti da questo paese che visitano l'Africa ogni anno. C'erano anche circa 80.000 studenti africani in Cina. Tutto ciò ha comportato un notevole traffico aereo. Prima delle restrizioni imposte dal Covid-19 c'erano in media otto voli giornalieri tra la Cina e le città africane. La paura ha fatto sì che numerose compagnie aeree, come Royal Air Maroc, RwandAir e Kenya Airways, annullassero i loro collegamenti con Pechino, Guandong e Shanghai.

Tuttavia, il primo caso è stato registrato in Egitto, il 14 febbraio, attraverso un turista cinese e il secondo è stato in Nigeria, il 24 febbraio, da un italiano di Milano nella città nigeriana di Lagos, un delle aree metropolitane più trafficate del continente. Pertanto, la Nigeria è diventata il primo paese dell'Africa sub-sahariana a denunciare il virus. Da qui, si ripeterebbe lo stesso modello di contagio: viaggiatori provenienti dall'Europa - principalmente africani - e quindi l'inizio della trasmissione locale. Nelle prime due settimane - a partire dai primi casi - sono state prese varie misure.

- L'Uganda ha messo in quarantena più di 100 persone arrivate all'aeroporto internazionale di Entebbe, alcune negli ospedali di Entebbe e Kampala e altre confinate nelle loro case.

- Lo Zambia ha destinato due strutture mediche nella capitale Lusaka per la quarantena dei casi sospetti; una di queste era un nuovo ospedale di 800 letti finanziato e costruito con l'aiuto della Cina; aveva inoltre installati gli scanner per la temperatura corporea a tutte le porte d'ingresso.

- Il Kenya ha istituito il rilevamento obbligatorio all'aeroporto, strutture di isolamento e una squadra di risposta rapida per casi sospetti.

- Il Sudafrica ha istituito squadre di risposta a livello nazionale e provinciale, nominato 300 funzionari sanitari per controllare i porti di entrata ed esaminare tutti i viaggiatori.

In Sudafrica, un paese già sottoposto a una grave crisi economica, il presidente Cyril Ramaphosa aveva stabilito il confinamento - inizialmente per tre settimane - schierando l'esercito nelle strade per imporlo. Tuttavia, le persone hanno violato questa misura per uscire e acquistare provviste, come è accaduto nelle zone di Johannesburg. Con quasi 60 milioni di persone, la situazione sanitaria in Sudafrica è più complicata poiché un sesto della popolazione, circa 10 milioni di persone, è infetto dall'HIV, il che aumenta la sua vulnerabilità [8].

A poco a poco, i governi africani hanno avviato i loro sforzi per consentire ai laboratori di eseguire test rapidi. Trenta paesi avevano già laboratori abilitati a questo scopo, ad esempio tutti i paesi dell'Africa occidentale. Hanno anche iniziato ad attuare misure per limitare l'ingresso di persone da paesi con casi confermati, la cancellazione dei collegamenti aerei con l'Europa e gli Stati Uniti, la chiusura dei confini nazionali, l'adozione di confinamenti, quarantene, restrizioni alla circolazione delle persone - a seconda della situazione nazionale - e la designazione di centri di isolamento. Le misure di isolamento sono difficili da applicare poiché la maggior parte delle persone ha case piccole e precarie, vive in condizioni di affollamento e deve condividere spazi pubblici.

L'irruzione del virus in Africa non ha smesso di essere una preoccupazione per le autorità sanitarie. Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro con i ministri della sanità africani ad Addis Abeba, ha espresso preoccupazione per la potenziale espansione del Covid-19 in questi paesi caratterizzati dall'avere i sistemi sanitari più precari. Nonostante i problemi di bilancio, l'OMS ha progettato un Piano strategico di preparazione e risposta, con una richiesta di 675 milioni di dollari per sostenere i paesi africani più vulnerabili. Allo stesso modo, ha iniziato a inviare dispositivi di protezione individuale a 19 dei paesi più vulnerabili. Anche la Cina ha inviato forniture mediche per far fronte al coronavirus nel continente. Secondo il direttore dell'OMS per l'Africa, il dott. Matshidiso Moeti, il continente era preparato al 66% per combattere la pandemia, ma in ogni caso ci sono molti fattori di rischio che rendono le sue popolazioni più vulnerabili, così come la mancanza di risorse negli ospedali pubblici per affrontare le insufficienze respiratorie, le disfunzioni multiorgano o la disponibilità di test.

L'Unione Africana (UA) e il suo Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie in Africa (Africa Centres for Disease Control and Prevention, Africa CDC) hanno organizzato la risposta continentale alla lotta contro Covid-19. A febbraio, John Nkengasong è stato nominato direttore del CDC per l'Africa e Samba Sow direttore generale del Centro per lo sviluppo dei vaccini in Mali. Il Dr. John Nkengasong, direttore dell'Africa CDC, ha chiesto la creazione di un Fondo per la lotta contro Covid-19 (Continental anti-COVID-19 Fund), da parte degli Stati membri, per un importo di 12,5 milioni di dollari. Ha anche sollevato la necessità di promuovere il commercio di prodotti farmaceutici e medici che nel caso dell'Africa sono importati [9]. C'erano già stati alcuni atti da parte degli Stati Uniti di aggiudicarsi spedizioni mediche che erano destinate ad altri paesi.

Le misure prese per tempo dai paesi africani hanno permesso di avere un vantaggio sull'espansione del coronavirus, motivo per cui in Africa non c'erano ancora prove di un alto livello di contagio. Inoltre, c'è stato un divario di oltre un mese tra il peggioramento della situazione in Europa e in Africa. In una delle sue prime riflessioni sul Covid-19 in Africa, l'ambasciatore cubano negli Emirati Arabi Uniti, Ángel Villa ha commentato che sebbene nel continente non ci fossero stati - fino a quella data - importanti segnalazioni di trasmissione autoctona, le cifre potrebbero essere spaventose della loro realtà socio-economica. Villa ha anche sottolineato che, nonostante le politiche attuate, i governi non hanno avuto la possibilità di fornire assistenza medica in caso di possibile allagamento dei contagi [10].

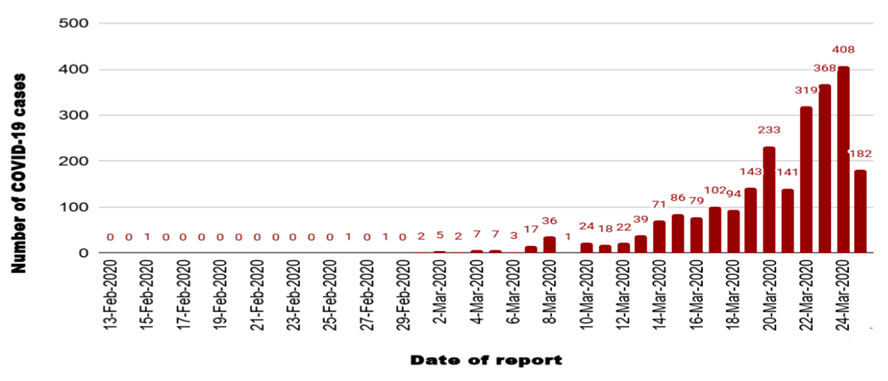

Tuttavia, il fatto che ancora in ASS non venisse dato il numero di infetti, come negli Stati Uniti e nei paesi dell'Europa occidentale, non significava che la situazione nel continente fosse controllata. Nel primo mese, erano già stati segnalati casi in 40 paesi africani, il che indicava una percentuale esponenziale di contagio. Il grafico seguente mostra l'aumento dei casi nel mese di marzo. Solo nella terza settimana del mese (dal 16 al 22), i casi positivi sono quadruplicati, passando da 102 a 408 e la tendenza è rimasta tale.

Grafico. Casi positivi giornalieri di Covid-19 riportati in Africa

(dal 13 febbraio al 25 marzo 2020) [11]

Il 22 marzo, è arrivata nella capitale etiope una spedizione di aiuti umanitari dalla Cina per combattere Covid-19 sul continente. La spedizione comprendeva oltre 1,5 milioni di test rapidi e 100 tonnellate di altre forniture mediche offerte da Jack Ma Foundation e Alibaba Foundation. Attraverso Africa CDC, 20.000 test diagnostici rapidi dovevano essere distribuiti in ciascun paese africano, circa 100.000 mascherine mediche e 1.000 tute protettive [12]. La Cina è stata un importante partner internazionale, tuttavia le forniture non erano ancora sufficienti. Secondo i dati ufficiali dello stesso centro dell'UA, datato 26 marzo, il virus si era diffuso in 46 paesi del continente, con il Sudafrica come più colpito, con 709 casi, seguito dall'Egitto con 402, Algeria con 264, Marocco con 170 e Burkina Faso e Tunisia, con 114 ciascuno.

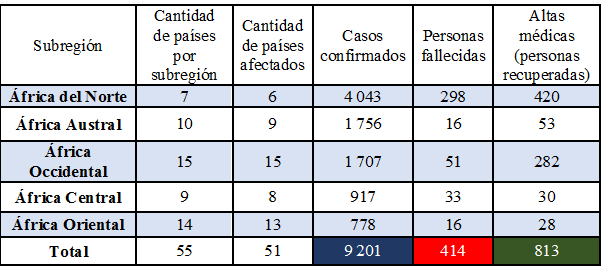

Tavola. Situazione epidemiologica in Africa fino al 6 aprile 2020 [13]

Al 6 aprile, solo 4 paesi non riportavano casi confermati. La subregione più colpita è stata il Nord Africa, con l'Egitto e l'Algeria con il maggior numero di casi. In seconda posizione c'era l'Africa australe, dove il Sudafrica registrava la peggiore situazione epidemiologica. Al 7 aprile erano già stati segnalati 10 mila casi positivi e 1.080 persone decedute. Questi dati sono solo approssimativi poiché, a causa delle limitate capacità degli Stati di eseguire i test rapidi, le cifre ufficiali erano al di sotto dei casi reali. Entro due mesi dai primi casi (23 aprile 2020), erano state eseguite solo 500.000 analisi per una media di 325 per milione di persone. (325 x milione di abitanti). Fino a questa data la pandemia era un fatto nei principali centri urbani, ma quando il contagio è penetrato nelle città dell'interno e nelle aree rurali più remote, il suo controllo è divenuto più difficile.

Nell'ultima settimana di aprile, i contagi sono aumentati del 43%. Solo il Lesotho e le Comore non hanno avuto casi confermati. Questa situazione ha confermato gli allarmi degli esperti dell'OMS sulla velocità del contagio in Africa. Al 23 aprile, erano già state segnalate 26.134 persone confermate con il coronavirus, di cui 1.234 avevano perso la vita e 7 mila erano guarite. I paesi più colpiti hanno continuato a essere il Sudafrica (con 3.635 casi e 65 morti), l'Egitto (con 3.490 casi), il Marocco (3.397) e l'Algeria (con 2.910 casi e 400 morti). Compresa la Nigeria, siamo in presenza delle cinque maggiori economie del continente, quelle che contribuiscono maggiormente al PIL generale dell'Africa (60%) e le più colpite, in modo tale che le ripercussioni economiche interne di questi paesi influenzeranno ciascuna delle le subregioni in cui si trovano.

Il continente africano ha tutte le condizioni per diventare, a medio termine, il quarto epicentro della pandemia, dopo la prima fase in Cina, quando è partito, poi l'Europa occidentale e un terzo momento nelle Americhe, con gli Stati Uniti che concentrano il maggior numero di casi. I fattori di rischio che potenziano l'espansione di Covid-19 in Africa indicano un probabile scenario secondo cui la pandemia qui potrebbe raggiungere proporzioni allarmanti con forti conseguenze sociali ed economiche.

Tra i fattori che possono maggiormente influenzare la rapida diffusione dell'attuale pandemia ci sono l'estrema densità di popolazione nelle aree urbane, con una periferia dalle condizioni igieniche molto deteriorate, senza accesso all'acqua potabile al fine di rispettare le misure sanitarie e dove esistono basi patologiche che possono complicare la stabilità dei pazienti una volta contagiati: malnutrizione cronica, HIV, ecc. Ad esempio, la malnutrizione cronica ha avuto un'incidenza del 10% della popolazione in Etiopia e Nigeria nel 2016.

Tutto questo è il risultato dell'estrema povertà, delle condizioni nelle aree rurali, dove ci sono anche comunità nomadi che si spostano da una regione all'altra per il loro sostentamento quotidiano. Le misure di confinamento colpiscono le persone che vivono in condizioni di estrema povertà e coloro che hanno un lavoro informale e che devono guadagnarsi da vivere con ciò che possono guadagnare nella giornata: la cosiddetta "economia di sussistenza". Ciò rende praticamente impossibile per loro rimanere in una situazione confinata per lungo tempo. Per questo motivo, diversi paesi hanno già preso in considerazione l'idea di allentare queste misure di isolamento sociale. Ad esempio, lo Zimbabwe e il Niger hanno sostenuto di non avere le risorse per estenderli indefinitamente.

Grafico. Fattori di rischio che accrescono l'espansione del Covid-19 in Africa

Nel caso delle aree rurali, un fattore positivo potrebbe essere la bassa densità di popolazione e l'isolamento che esiste tra molte comunità. Tuttavia, i flussi migratori irregolari, caratteristici dell'ASS, mettono a rischio queste popolazioni che arrivano in paesi in cui non hanno accesso ai sistemi sanitari. Le persone nei campi profughi, spesso in condizioni di sovraffollamento, così come i profughi interni dei conflitti armati hanno una situazione molto particolare, che non consente l'adozione di misure preventive con queste persone. [14] Molti centri sanitari nelle aree colpite dai conflitti sono stati chiusi a causa della violenza e dei livelli di insicurezza [15].

Tenendo conto degli elementi finora espressi, quali sarebbero gli scenari più probabili dell'impatto del Covid-19 a breve e medio termine?

Scenari più probabili dell'impatto socioeconomico di Covid-19 su ASS:

La maggior parte delle proiezioni dell'impatto del nuovo coronavirus sull'economia indicano che il mondo è sulla buona strada per una recessione a seguito della sospensione delle attività produttive, della caduta dei consumi e del commercio internazionale, che ha messo sotto scacco i paesi sviluppati. La tendenza generale ha sempre sottolineato che le crisi generate in questi paesi hanno effetti devastanti per le nazioni sottosviluppate, in particolare per quelle africane. Pertanto, anche se i leader politici della regione riusciranno a controllare l'espansione del coronavirus, le ripercussioni della crisi economica avranno un impatto significativo sui loro paesi, quindi non è solo una crisi sanitaria, ma anche economica e sociale.

Achim Steiner, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), sottolinea che la crescente crisi di Covid-19 "minaccia di colpire in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo, non solo come una crisi sanitaria a breve termine ma come una devastante crisi sociale ed economica nei mesi e negli anni a venire" [16]. La segretaria esecutiva della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (UNECA), Vera Songwe, ha dichiarato che le nazioni africane avrebbero bisogno di uno stimolo economico di emergenza di 100 miliardi di dollari che consentirebbe loro di adottare misure preventive e sostenere i fragili sistemi sanitari [17].

Dato questo scenario internazionale, ci sarà un forte impatto sugli indicatori che contribuiscono alla crescita economica. La regione potrebbe perdere metà del suo PIL, con un calo dal 3,2% al 2%. Diversi fattori influenzeranno questi indicatori. Si sostiene che i paesi africani potrebbero perdere fino al 35% del valore delle loro esportazioni e importazioni, rispetto al 2019 [18], a seguito delle modifiche delle catene di approvvigionamento internazionali a seguito della riduzione dell'attività produttiva e industriale nei principali partner economici del continente (paesi europei, Cina e Stati Uniti). Ciò sarà influenzato anche dalla paralisi del commercio interregionale, a causa della chiusura dei confini.

Ci sarà una notevole riduzione dei fondi per l'assistenza ufficiale allo sviluppo e altri programmi di collaborazione dei paesi membri dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, a causa della crisi che questi paesi stanno vivendo. Anche i flussi degli investimenti diretti esteri si sono ridotti (fino al 15%), mettendo a repentaglio i programmi in corso e i progetti approvati. Allo stesso modo, sarà interessato il volume delle rimesse in Africa. Pertanto, i mercati finanziari si contraggono, le valute nazionali perdono valore e aumenta l'inflazione. In questo senso, l'UA avrà meno risorse per affrontare la pandemia di Covid-19.

I paesi produttori e esportatori di petrolio sono i più colpiti dalla caduta del prezzo del barile di greggio e dall'instabilità del mercato. I prezzi del petrolio sono oscillati tra 11 e 25 dollari il barile, riducendo così i bilanci nazionali di questi paesi. Secondo la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (CEPA), la regione potrebbe subire perdite per 65 miliardi di dollari a causa della crisi del settore petrolifero. "La CEPA ritiene che la pandemia potrebbe portare a un brusco calo dei proventi delle esportazioni di combustibili dall'Africa, originariamente stimato a 101 miliardi di dollari entro il 2020. Come esempio, l'organismo regionale dell'ONU ha citato il caso della Nigeria, dove il Covid-19 potrebbe ridurre le esportazioni di petrolio greggio quest'anno tra 14 miliardi e 19 miliardi di dollari"[19]. Tra i paesi più colpiti dalla caduta dei prezzi del petrolio vi sono Algeria, Angola, Nigeria, Camerun, Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon, Ghana, Sudan, Sud Sudan e Repubblica del Congo [20].

La ripresa della situazione sanitaria in Cina e la riattivazione della sua attività produttiva comporteranno un aumento delle relazioni del gigante asiatico con il continente. La riduzione dei livelli di consumo di petrolio nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti potrebbe suggerire uno scenario di aumento delle importazioni di petrolio da parte della Cina, proveniente dall'ASS. Questa potrebbe essere un'alternativa per le esportazioni africane che hanno la Cina fra le loro destinazioni preferite.

Tra i settori che sono già tra i più colpiti c'è l'industria del turismo che genera entrate significative per i paesi africani. Per 15 paesi africani il turismo rappresenta oltre il 10% del loro PIL e per 22 di essi supera l'8%. In nazioni come Seychelles, Capo Verde e Mauritius, il turismo contribuisce per oltre il 25% del PIL nazionale e impiega oltre il 20% della forza lavoro. Le perdite da Covid-19 in questo settore sono stimate a 50 miliardi di dollari e oltre 2 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti [21].

La sospensione dei voli provenienti dall'Europa e persino la chiusura dei collegamenti aerei tra i paesi africani influenzerà questo settore. Il trasporto aereo in Africa genera profitti per 55 miliardi di dollari, 6,2 milioni di posti di lavoro e contribuisce al 2,6% del PIL continentale. Le restrizioni sui voli interesseranno Ethiopian Airlines, Egyptair, Kenya Airways e South African Airways. [22] Strettamente correlata a ciò è la cessazione dell'attuazione del Mercato aereo comune, un'iniziativa adottata dall'Unione africana nel quadro dell'Area di libero commercio continentale (AfCFTA).

L'AfCFTA entrerà in vigore nel luglio 2020, ma a causa della chiusura delle frontiere, si prospetta un passo indietro nella sua attuazione, proprio come per l'attuazione del Protocollo sulla libera circolazione delle persone, che aveva già diverse ratifiche, ma che senza dubbio verrà anch'esso posticipato. Pertanto, ci sarà una paralisi dei progetti promossi dall'UA, almeno di quelli che non contribuiscono direttamente ad affrontare la pandemia, che diventa il principale obiettivo strategico dell'Unione africana e degli Stati più colpiti. I governi, data la crescente domanda, sono costretti ad aumentare la spesa sanitaria, ma la mancanza di risorse finanziarie non glielo permette.

A livello nazionale, gli impatti economici non saranno gli stessi, ma le misure di quarantena o di confinamento hanno comportato la chiusura dei mercati pubblici e informali - molto caratteristici in Africa - nonché delle imprese e quindi delle perdite di posti di lavoro. I prezzi dei medicinali e dei prodotti che coprono le esigenze di base della popolazione stanno gradualmente aumentando di fronte alla disarticolazione delle catene produzione, delle forniture e alimentari. La disponibilità di cibo può essere seriamente compromessa in una regione colpita ricorrentemente da carestie cicliche. Il mercato del lavoro tende a deprimersi e la disoccupazione aumenta, specialmente tra la popolazione più giovane.

Le debolezze strutturali delle economie africane e i bassi redditi della maggioranza della popolazione non consentono di prolungare a lungo le misure di isolamento sociale, vista la necessità di cercare lavoro. A medio termine, i governi saranno costretti, a causa delle pressioni sociali ed economiche, a smantellare le misure di quarantena, a causa dell'insostenibilità della situazione dal punto di vista economico. Questo sarebbe lo scenario peggiore, dal momento che la pandemia non sarebbe ancora sotto controllo, quindi il numero dei casi di contagio aumenterebbe. I sistemi sanitari crollerebbero per l'impossibilità di assistere l'intera popolazione colpita a causa del ridotto numero di personale medico, ospedali e forniture [23]. A differenza dell'epidemia di Ebola, che è stata regionalizzata e ha colpito pochissimi paesi, la pandemia sconvolge tutti i paesi dell'Africa, in misura maggiore o minore, quindi i paesi sono quelli che devono sopportare la maggior parte dei costi unilateralmente, senza aspettarsi molti aiuti dall'estero.

Le ripercussioni politiche sarebbero a lungo termine. L'esacerbazione delle condizioni socioeconomiche potrebbe mettere a dura prova diversi governi quando si terranno i cicli elettorali previsti in ciascuno dei paesi, se le condizioni sanitarie ne consentiranno l'organizzazione. Pertanto, potrebbe esserci uno scenario in cui le elezioni, a diversi livelli, sono rinviate, allungando i mandati presidenziali. Ciò indubbiamente genererebbe antagonismi politici con le forze di opposizione e lo scoppio di crisi politiche a causa della pressione sociale. Nei paesi colpiti da conflitti armati - che si tratti di guerre civili o azioni armate in determinate aree all'interno di un paese - le autorità governative non sono in grado di attuare misure di contenimento e le popolazioni sono già in condizioni vulnerabili. Queste condizioni confermano, ancora una volta, la tesi del professor Dr. Silvio Baró su come le crisi generate in Africa siano multidimensionali e influenzino tutti i settori in modo interconnesso e interdipendente.

Bibliografía e Note

*) Yoslán Silverio González, ricercatore aggiunto, capo della Equipo de África, del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)