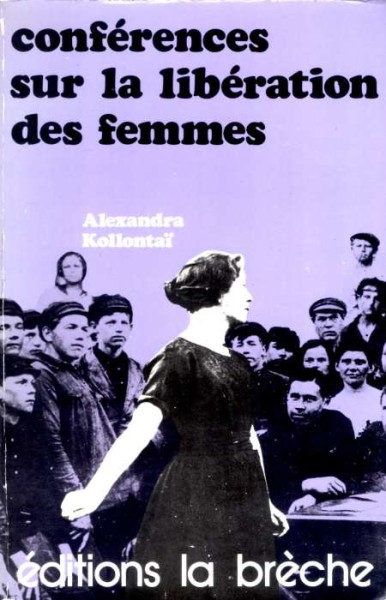

Alexandra Kollontaj | Conférences sur la libération des femmes, Éditions "La Brèche", 1978

Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare

1921

Prefazione

1a Conferenza - La situazione della donna nel comunismo primitivo

2a Conferenza - Il ruolo della donna nel sistema economico dello schiavismo

3a Conferenza - La condizione della donna nell'economia naturale dell'autosufficienza

4a Conferenza - Il lavoro femminile nella comunità agricola e nella produzione artigianale

5a Conferenza - La collocazione della donna durante l'epoca fiorente del capitale mercantile e della manifattura

6a Conferenza - Il lavoro femminile nel periodo di espansione della grande industria capitalistica

7a Conferenza - Le origini della "questione femminile"

8a Conferenza - Il movimento femminista e il ruolo della donna lavoratrice nella lotta di classe

9a Conferenza - Il lavoro delle donne durante la guerra

10a Conferenza - La dittatura del proletariato: l'organizzazione del lavoro

11a Conferenza - La dittatura del proletariato: condizioni di lavoro e disposizioni sulla protezione del lavoro

12a Conferenza - La dittatura del proletariato: il cambiamento rivoluzionario della vita quotidiana

13a Conferenza - La dittatura del proletariato: la rivoluzione dei costumi

14a Conferenza - Il lavoro delle donne oggi e domani

Prefazione

Le quattordici conferenze che ho tenuto nella primavera del 1921 (aprile-maggio-giugno) all'Università Sverdlov di Leningrado erano destinate a studentesse che si preparavano a lavorare nei settori femminili. Una parte delle conferenze era stata registrata in stenografia e io stessa ho ricostituito l'altra parte a partire dai miei appunti, nell'autunno del 1921.

Attraverso le mie conferenze ho voluto dare alle studentesse una visione d'insieme essenziale della posizione marxista sulla questione delle donne - a dire il vero in forma semplificata e abbordabile - e nelle ultime quattro, mostrare i cambiamenti rivoluzionari nella vita e nella nuova condizione della donna nello Stato operaio, intendo con il suo riconoscimento come componente a pieno titolo della società. La nuova condizione della donna non ha portato soltanto a una nuova e positiva valutazione dei suoi diritti politici e sociali, ma anche a una profonda trasformazione delle relazioni tra uomo e donna.

Ciò divenne chiaro nel 1921, quando la rivoluzione, dopo essere passata dal comunismo di guerra alla nuova economia politica (NEP), si trovò ad una svolta decisiva. Il livello di sviluppo del processo di liberazione dalle tradizioni borghesi divenne più visibile che in passato, grazie alle conseguenze della nuova economia politica nell'Unione sovietica. Durante i tre anni rivoluzionari, le fondamenta socio-economiche della società borghese sono state distrutte e si erano fatti tentativi decisivi per gettare le basi della Russia sovietica, ma non c'è alcun movimento indipendente delle operaie, il proletariato di entrambi i sessi è indissolubilmente unito nella società comunista. L'atmosfera che regnava allora ha poi reso obsolete le antiche tradizioni, a una velocità straordinaria. Al loro posto assistemmo all'esplosione di nuove forme di comunità umane. Il modello della famiglia borghese non era più inevitabile.

La donna, con il suo lavoro comunitario e obbligatorio per la società, si trovò di fronte a modalità di esistenza completamente nuove. Non era più disponibile esclusivamente per la sua famiglia, ma anche al collettivo di lavoro. E così cominciarono a nascere altre condizioni di vita, nuove forme di unione e i rapporti tra bambini e genitori si trasformarono. Nel 1921, anno decisivo, si manifestano con particolare rilevanza i segnali di un nuovo modo di pensare, di nuovi costumi, di una nuova morale e soprattutto, di un nuovo ruolo della donna e del suo significato per la collettività e lo Stato dei soviet. Sotto il rombo dei cannoni che difendevano le nostre innumerevoli frontiere della nostra Repubblica operaia rivoluzionaria, crollarono le tradizioni del mondo borghese mortalmente colpito.

Molte abitudini di vita, di pensiero e di leggi morali sono oggi completamente scomparse o sono in via di estinzione. La nuova economia politica non era in grado di rinviare i cambiamenti a livello di famiglia e di coppia, né è riuscita a indebolire la posizione della donna nell'economia sovietica. Ma, in quel momento, i nuovi modi di vita vissuti dalle lavoratrici del partito fino al 1921 non avevano un grande impatto sulla stragrande maggioranza delle donne. Le nuove condizioni sociali e di conseguenza la situazione della donna, sono strettamente legate alla struttura e all'organizzazione del sistema economico. Lo sviluppo di una produzione socialista comporta la disgregazione della famiglia tradizionale e permette quindi una crescente emancipazione e libertà delle donne nella società. Poiché non sembra possibile evitare certe deviazioni e ritardi nello sviluppo della nostra società comunista, ciò significa logicamente che l'ampio processo di emancipazione delle donne può trovarsi bloccato per un certo periodo di tempo.

La situazione e l'influenza politica delle donne lavoratrici non sono più paragonabili alle condizioni che regnavano nel 1921. In effetti, le nostre operaie e le nostre contadine, con il sostegno del Partito comunista, sono riuscite a difendere vittoriosamente le conquiste dei primi anni della rivoluzione e ad espandere e consolidare, anche se con un successo variabile, i diritti della donna lavoratrice. Non vi è dubbio che le forze sociali che sono riuscite a imporre l'obbligo del lavoro alle donne di tutte le categorie sociali, al fine di creare in tal modo le condizioni oggettive per la trasformazione della famiglia e delle abitudini di vita, sono oggi significativamente indebolite.

Questo è senza dubbio il risultato della nuova economia politica. I cambiamenti economici e politici non si realizzano più oggi sotto la pressione e la mobilitazione delle masse, ma a lungo termine sotto la guida consapevole del Partito comunista. [...]

Ho deciso di non correggere, né completare la nuova edizione delle mie conferenze. Un rimpasto in funzione delle condizioni attuali avrebbe tolto loro il modesto valore di testimonianza, rendendo conto dell'atmosfera di lavoro dell'epoca, dei fatti e delle conquiste della vita reale, consentendo di misurare l'ampiezza della rivoluzione e caratterizzando la situazione delle donne lavoratrici nella repubblica operaia.

Mi sembra chiaro che il mio libro apporta solo un contributo parziale alla soluzione della questione delle donne in una fase specifica della rivoluzione.

Tuttavia, ho deciso di pubblicare le conferenze nella loro forma originale. Sono fermamente convinta che lo studio e la comprensione del passato - in questo caso un'analisi storica della posizione della donna in relazione allo sviluppo economico - possa facilitare la comprensione del nostro compito attuale e contribuire a rafforzare la visione comunista del mondo. Essa può anche aiutare la classe operaia nella ricerca del percorso più breve che porta alla liberazione totale e senza restrizioni delle donne lavoratrici.

Alexandra Kollontaj, Oslo 1925

Prima conferenza - La situazione della donna nel comunismo primitivo

Cominceremo oggi una serie di conferenze che trattano le seguenti questioni: la situazione della donna in riferimento allo sviluppo delle diverse forme economiche della società; la situazione della donna nella società che determina la sua posizione nella famiglia. Troviamo questa relazione stretta e indissolubile in tutte le fasi intermedie dello sviluppo socio-economico. Poiché il vostro futuro lavoro consiste nel conquistare le donne operaie e contadine alla causa della nuova società in cui siamo chiamate a vivere, dovete comprendere questa relazione.

L'obiezione più frequente che incontrerete sarà la seguente: non è possibile cambiare nulla della situazione della donna e delle sue condizioni di vita. Queste sarebbero infatti determinate dalle peculiarità del suo sesso. Se avversate l'oppressione delle donne, se volete liberarle dal giogo della vita familiare, se richiedete una maggiore uguaglianza dei diritti tra i sessi, vi verranno servite argomentazioni trite e ritrite: "L'assenza dei diritti della donna e la sua diseguaglianza rispetto all'uomo si spiegano con la storia e non possono dunque essere eliminate. La dipendenza della donna, la sua posizione subordinata all'uomo esistono da sempre, non c'è dunque nulla da cambiare. I nostri antenati hanno vissuto così e accadrà lo stesso per i nostri figli e i nostri nipoti".

Risponderemo a tali argomentazioni con la storia stessa: la storia dello sviluppo della società umana, la conoscenza del passato e del modo in cui le relazioni si intrecciano. Appena avrete appreso le condizioni di vita, così come esistevano molte migliaia di anni fa, non tarderete a essere profondamente persuase che l'assenza di diritti della donna rispetto all'uomo, che la sua sottomissione di schiava, non è sempre esistita. Ci sono stati periodi dove l'uomo e la donna hanno avuto diritti assolutamente uguali. E ci sono stati anche periodi dove l'uomo, in una certa misura, attribuiva alla donna una posizione di comando.

Se esaminiamo più attentamente la situazione della donna nel corso delle varie fasi dello sviluppo sociale, riconoscerete facilmente che l'assenza attuale di diritti della donna, la sua mancanza di autonomia, le sue prerogative limitate all'ambito della famiglia e della società, non sono affatto qualità innate peculiari della "natura" femminile. Non è vero che le donne siano meno intelligenti degli uomini. No, la situazione dipendente della donna e la sua mancanza di emancipazione non sono spiegabili con alcuna qualità "naturale", ma col carattere del lavoro che le è stato assegnato in una data società.

Vi chiedo di leggere attentamente i primi capitoli del libro di Bebel: la Donna e il Socialismo (ndt1). Bebel dimostra la seguente tesi - di cui ci serviremo nel corso della nostra conferenza - secondo la quale esiste una corrispondenza particolarmente stretta ed organica tra la partecipazione della donna alla produzione e la sua posizione nella società. In breve, si tratta di un tipo di legge socio-economica che non dovrete perdere più di vista. Vi sarà così più facile comprendere i problemi della liberazione universale della donna e del suo rapporto con il lavoro.

Alcuni credono che la donna nelle antiche epoche quando l'umanità era ancora immersa nella barbarie, si trovasse in una situazione peggiore di quella attuale; che conducesse quasi una vita da schiava. Questo è falso. Sarebbe errato credere che la liberazione della donna dipenda dallo sviluppo della cultura e della scienza, che la libertà delle donne dipenda dalla civilizzazione di un popolo. Solo i rappresentanti della scienza borghese possono affermare cose del genere. Tuttavia, sappiamo che non è né la cultura, né la scienza che possono affrancare le donne, ma un sistema economico dove la donna svolga un lavoro utile e produttivo per la società. Il comunismo è un sistema economico di questo tipo.

La situazione della donna è sempre una conseguenza del tipo di lavoro che questa fornisce in un momento preciso dell'evoluzione di un particolare sistema economico. Al tempo del comunismo primitivo - già è stato discusso in altre conferenze che hanno trattato dell'evoluzione sociale ed economica della società in generale - in un periodo dunque così remoto che ci è difficile immaginarlo, dove la proprietà privata era sconosciuta e dove gli uomini erravano in piccoli gruppi, non c'era nessuna differenza tra la situazione dell'uomo e quella della donna. Gli uomini si nutrivano dei prodotti della caccia e della raccolta (ndt 2)

Durante questo periodo di sviluppo degli uomini primitivi, molte decine, cosa dico, molte centinaia di migliaia di anni fa, i doveri e i compiti dell'uomo e della donna erano sostanzialmente gli stessi. Le ricerche degli antropologi hanno provato che agli albori dello sviluppo dell'umanità, cioè nella fase della caccia e della raccolta, non c'erano grandi differenze tra le qualità fisiche dell'uomo e della donna. Entrambi possedevano una forza e un'elasticità quasi equivalenti, cosa che è comunque un fatto interessante e importante da rilevare. Molte caratteristiche delle donne, come i grandi seni, la vita stretta, le forme arrotondate del corpo e la debole muscolatura, si svilupparono soltanto molto più tardi, a partire dal momento in cui la donna dovette rivestire il ruolo "di ovaiola" e garantire, generazione dopo generazione, la riproduzione sessuale.

Fra i popoli primitivi odierni, la donna non si distingue dall'uomo in modo sensibile, i suoi seni restando poco sviluppati, il suo bacino è stretto e i suoi muscoli solidi e ben formati. Accadeva lo stesso all'epoca del comunismo primitivo, quando la donna somigliava fisicamente all'uomo e aveva una forza e una resistenza praticamente uguali.

La nascita dei bambini comportava soltanto una breve interruzione delle sue occupazioni abituali, cioè la caccia e la raccolta della frutta con gli altri membri di questa prima collettività, che era la tribù. La donna era costretta a respingere gli attacchi del nemico più temuto in quel momento, l'animale carnivoro, esattamente come gli altri membri della tribù, fratelli e sorelle, figli e genitori

Non esisteva dipendenza della donna rispetto all'uomo, né esistevano diversi diritti. Le condizioni perchè avvenisse questo non esistevano poiché, a quel tempo, la legge, il diritto e la divisione della proprietà erano ancora sconosciute. La donna non dipendeva unilateralmente dall'uomo, poiché egli stesso aveva totalmente bisogno della collettività, cioè della tribù. In effetti, la tribù prendeva tutte le decisioni. Chiunque rifiutava di piegarsi alla volontà della comunità periva, moriva di fame o era divorato dagli animali.

Fu solo attraverso una stretta solidarietà nell'ambito della collettività che l'uomo fu in grado di proteggersi dal nemico più potente e più terribile di quest'epoca. Più una tribù era fermamente salda e più gli individui si sottomettevano alla sua volontà. Potevano così opporre un fronte più unito al nemico comune, così il risultato della lotta era più sicuro e la tribù ne usciva rafforzata. L'uguaglianza e la solidarietà naturali, se garantivano la coesione della tribù, erano le migliori armi di autodifesa. È per questo che, in occasione di qualsiasi primo periodo dello sviluppo economico dell'umanità, era impossibile che un membro della tribù dipendesse da un altro o meglio, che dipendesse unilateralmente da quest'ultimo.

All'epoca del comunismo primitivo, la donna non conosceva né schiavitù, né dipendenza sociale, né oppressione. L'umanità ignorava tutto delle classi, dello sfruttamento del lavoro o della proprietà privata. E visse così per migliaia di anni, anche centinaia di migliaia di anni.

Il quadro si modificò nel corso delle fasi seguenti dello sviluppo dell'umanità. I primi accenni al lavoro produttivo e all'organizzazione economica furono il risultato di un lungo processo. Per ragioni climatiche e geografiche, a seconda che ci si trovasse in un'area boschiva o in una steppa, la tribù diventava sedentaria o praticava l'allevamento. Raggiunse così una fase più evoluta di quella della prima comunità, basata sulla caccia e la raccolta. Parallelamente a queste nuove forme di organizzazione economica, appaiono nuove forme di comunità sociale.

Esamineremo ora la situazione della donna in due tribù che, vivendo nella stessa epoca, conobbero tuttavia forme di organizzazione diverse. I membri della prima tribù si stabilirono in una regione boschiva intervallata da piccoli campi e diventarono agricoltori sedentari. Quanto ai secondi, vissero in un'area della steppa con le loro grandi mandrie di bufali, di cavalli e di capre e si convertirono all'allevamento. Queste due tribù rimasero tuttavia sempre all'interno di un comunismo primitivo, ignorando la proprietà privata. Ora, la situazione della donna nell'ambito di queste due tribù già si differenziava. Nella tribù che praticava l'agricoltura, la donna usufruiva non soltanto di una piena uguaglianza di diritti, ma occupava anche a volte una posizione dominante. Invece presso gli allevatori nomadi, la situazione subordinata, dipendente ed oppressa della donna si accentuava a vista d'occhio.

La ricerca che riguarda la storia economica fu a lungo dominata dal concetto che l'umanità abbia dovuto necessariamente passare attraverso tutte le tappe, tutte le fasi dello sviluppo economico: ogni tribù si sarebbe inizialmente dedicata alla caccia, quindi all'allevamento, infine all'agricoltura e solo alla fine all'artigianato e al commercio. Tuttavia, le più recenti ricerche sociologiche mostrano che le tribù passarono spesso direttamente dalla fase primitiva della caccia e della raccolta, all'agricoltura, omettendo così la fase dell'allevamento. Le condizioni geografiche e naturali sono state in realtà determinanti.

Chiaramente ciò significa che alla stessa epoca e in condizioni naturali diverse, si svilupparono due forme di organizzazione economica fondamentalmente dissimili, cioè l'agricoltura e l'allevamento. Le donne delle tribù che praticavano l'agricoltura usufruivano di uno stato sensibilmente più elevato. Alcune tribù agricole avevano anche un sistema matriarcale (matriarcato è una parola greca che designa la predominanza della donna - è la madre che perpetua la tribù). In compenso, il patriarcato, cioè il predominio dei diritti del padre - la posizione dominante dei più anziani della tribù -, si sviluppò nei popoli allevatori e nomadi. Perché questo e cosa ci dimostra? La ragione di questa differenza risiede ovviamente nel ruolo della donna nell'economia.

Nei popoli di agricoltori la donna era la principale produttrice. Esistono ampie prove che fu essa che, per prima, ebbe l'idea dell'agricoltura, che fosse anche "il primo lavoratore agricolo". L'opera di Marianne Weber, Das Mutterrecht ("I diritti della madre"), presenta una ricchezza di esempi interessanti che riguardano il ruolo della donna nell'ambito delle prime forme di organizzazione economica. L'autrice non è comunista. Il suo libro fornisce tuttavia molte informazioni. Sfortunatamente è accessibile soltanto in tedesco.

La donna concepì l'idea dell'agricoltura nel momento in cui, durante la caccia, le madri e i loro bambini furono lasciati indietro perché incapaci di seguire il ritmo degli altri membri della tribù, ostacolando così la ricerca della selvaggina.

Non era allora affatto facile procurarsi altri alimenti e la donna aspettava spesso a lungo. Si vide forzata a procurarsi cibo per sé e i suoi bambini. I ricercatori ne hanno tratto la conclusione che, molto probabilmente, fu la donna a iniziare a lavorare la terra. Quando le scorte si esaurirono nel luogo in cui attendeva il ritorno della tribù, si mise alla ricerca di vegetali contenenti semi commestibili. Mangiò questi semi e ne nutrì i suoi bambini. Ma mentre li schiacciava tra i suoi denti - le prime macine - una parte dei semi cadde al suolo. E quando la donna ritornò dopo un po' di tempo nello stesso posto, scoprì che i semi avevano germogliato. Ora sapeva che le sarebbe stato vantaggioso ritornare quando le erbe erano ricresciute e che la ricerca di più cibo le sarebbe costata meno sforzi. E' così che gli uomini hanno imparato che i semi che cadono a terra cominciano a crescere.

L'esperienza insegnò loro anche, che il raccolto era migliore quando prima avevano mescolato la terra. Tuttavia, questa esperienza cadde spesso nell'oblio, poiché la conoscenza individuale poteva diventare parte della tribù soltanto dal momento in cui veniva comunicata alla collettività. Occorreva che fosse trasmessa alle generazioni successive. Ma l'umanità ha dovuto fare un lavoro di riflessione inimmaginabile prima di riuscire ad afferrare e ad assimilare cose apparentemente così semplici. Questa conoscenza si ancorò nella coscienza della collettività soltanto quando si tradusse in pratica quotidiana.

La donna aveva interesse al fatto che il clan o la tribù ritornassero nella vecchia zona dove cresceva l'erba che aveva seminato. Ma non era in grado di convincere i suoi compagni della precisione del suo piano di organizzazione economica. Non poteva convincerli verbalmente. Così favorì alcune regole, abitudini e idee necessarie ai suoi progetti. Così apparve la seguente consuetudine, che ebbe presto forza di legge: se il clan avesse lasciato le madri e i bambini in un terreno vicino ad un ruscello durante la luna piena, gli dei avrebbero ordinato ai suoi membri di tornare in quello stesso luogo alcuni mesi più tardi. Chiunque non rispettasse questa legge era punito dagli spiriti. La tribù scoprì che i bambini morivano più rapidamente quando questa regola non era rispettata, cioè quando non si ritornava "al posto dove l'erba cresce" e cominciò a rispettare strettamente queste abitudini e a credere "alla saggezza" delle donne. Dato che la donna ricercava una produzione massima per un minimo lavoro, fece presto la seguente constatazione: più il suolo dove seminava era poroso, migliore era il raccolto. Accovacciata, incise per mezzo di rami, di punte e di pietre, i solchi nel primo campo. Tale scoperta si rivelò proficua, poiché offrì all'uomo una maggiore sicurezza in occasione delle sue peregrinazioni incessanti attraverso la foresta, dove si esponeva costantemente al pericolo di essere divorato dagli animali.

A causa della sua maternità, la donna occupò una posizione particolare fra i membri della tribù. È alla donna che l'umanità deve la scoperta dell'agricoltura, scoperta estremamente importante per la sua evoluzione economica. E fu questa scoperta che, per lungo tempo, determinò il ruolo della donna nella società e nell'economia, mettendola al vertice delle popolazioni che praticavano l'agricoltura. Numerosi ricercatori attribuiscono alla donna anche l'uso del fuoco come strumento economico.

Ogni volta che la tribù partiva a caccia o alla guerra, le madri e i loro bambini erano lasciati indietro e obbligati a proteggersi dagli animali carnivori. Le ragazze e le donne senza figli partivano con gli altri membri della tribù. È con la sua esperienza che l'uomo primitivo imparò che il fuoco offriva la migliore protezione contro i carnivori. Tagliando pietre per fabbricare armi o i primi attrezzi domestici, si era imparato a fare il fuoco. Per garantire la protezione dei bambini e delle loro madri, si accendeva dunque un fuoco prima della partenza della tribù per la caccia. Per le madri era un sacro dovere conservare questo fuoco destinato ad allontanare gli animali. Per gli uomini, il fuoco era una forza spaventosa, inafferrabile e sacra. Per le donne che se ne occupavano in modo permanente, le proprietà del fuoco diventarono familiari e furono in grado così di utilizzarlo per facilitare ed ottimizzare il loro lavoro. La donna apprese a cuocere i suoi recipienti in terracotta per renderli più resistenti e ad arrostire la carne che poteva così essere conservata meglio. La donna, legata al focolare con la sua maternità, dominò il fuoco e ne fece il suo servo. Ma le leggi dell'evoluzione economica modificarono successivamente questa relazione e la fiamma del primo focolare ridusse la donna in schiavitù, spogliandola di tutti i suoi diritti e legandola per lungo tempo ai suoi fornelli.

L'ipotesi che le prime capanne siano state costruite dalle donne per proteggersi con i loro figli dalle intemperie non è certamente ingiustificata. Ma non solo le donne costruivano capanne e coltivavano la terra da cui raccoglievano i cereali, ecc., esse furono anche le prime a praticare l'artigianato. La filatura, la tessitura e la ceramica furono scoperte femminili. E le linee che tracciavano sui vasi di terracotta furono i primi tentativi artistici dell'umanità, la fase preliminare dell'arte. Le donne raccoglievano erbe e impararono a conoscere le loro proprietà: le antenate delle nostre madri furono i primi medici. Questa storia, la nostra preistoria, è conservata nelle antiche leggende e nelle credenze popolari. Nella cultura greca, che era al suo apice duemila anni fa, non fu il dio Asclépio (Esculapio), ma sua madre, Coronide, che fu considerata come il primo medico. Soppiantò Ecate e Diana che erano state le prime dee dell'arte della guarigione. Tra i vecchi Vichinghi, c'era la dea Eir. Al giorno d'oggi incontriamo ancora spesso nei villaggi anziane donne che passano per essere particolarmente intelligenti e a cui si attribuiscono poteri magici.

La conoscenza acquisita dalle antenate delle nostre madri era estranea ai loro compagni, che partivano spesso alla caccia o alla guerra o si dedicavano ad altre attività che richiedevano particolare forza muscolare. Semplicemente non avevano il tempo di impegnarsi in riflessioni o in attente osservazioni. Non era loro dunque possibile raccogliere e trasmettere esperienze preziose sulla natura delle cose. Il termine "Vedunja", la maga, è formato sulla parola "Vedatj", conoscenza. La conoscenza è dunque stata da sempre una prerogativa della donna, che l'uomo temeva e rispettava. È per ciò che la donna nel periodo del comunismo primitivo - l'alba dell'umanità -, non era solo uguale all'uomo, ma, a causa di una serie di scoperte e di scoperte utili al genere umano e contribuendo alla sua evoluzione economica e sociale, lo ha addirittura superato. Dunque, in determinati periodi della storia dell'umanità, la donna svolse un ruolo molto più importante per lo sviluppo delle scienze e della cultura di quello che la scienza borghese, bardata di pregiudizi, le ha attribuito fino ad ora.

Gli antropologi, ad esempio, specialisti dello studio dell'origine dell'umanità, hanno ignorato il ruolo della femmina nel corso dell'evoluzione dei nostri antenati, dalle scimmie agli ominidi. Questo perché la posizione eretta, così caratteristica dell'essere umano è stata principalmente una conquista della donna. Nelle situazioni in cui si trovava la nostra antenata a quattro zampe, doveva difendersi contro gli attacchi nemici: imparò così a proteggersi con un solo braccio, mentre con l'altro teneva fermamente stretto a sé il proprio piccolo che si aggrappava al suo collo. Ha potuto tuttavia realizzare questa prodezza soltanto raddrizzandosi a metà, cosa che sviluppò anche la massa del suo cervello. Le donne pagarono cara questa evoluzione, poiché il corpo femminile non era fatto per la posizione eretta. Nei nostri cugini a quattro zampe, le scimmie, le doglie sono completamente sconosciute. La storia di Eva, che raccolse il frutto dell'albero della conoscenza e che, per questo motivo dovette partorire con dolore, possiede dunque un sfondo storico.

Ma noi analizzeremo principalmente il ruolo della donna nell'economia delle tribù agricole. All'origine i prodotti dell'agricoltura non erano sufficienti a nutrire la popolazione, è per questo che si continuò a praticare la caccia. Quest'evoluzione portò una divisione naturale del lavoro. La parte sedentaria della tribù, le donne dunque, organizzò l'agricoltura, mentre gli uomini continuarono a partire alla caccia o alla guerra in spedizioni di saccheggio contro le tribù vicine. Ma poiché l'agricoltura era nettamente più proficua e i membri della tribù preferivano i prodotti del raccolto a quelli così pericolosamente conquistati con la caccia o il saccheggio, divenne presto la base economica del clan. E chi era allora il produttore principale di quest'economia basata sull'agricoltura? La donna!

Era quindi naturale per il clan rispettare la donna e stimare molto il valore del suo lavoro. Attualmente esiste una tribù di agricoltori in Africa centrale, Balonda, dove la donna è il membro della comunità più "apprezzato". Il famoso esploratore inglese, David Livingstone riporta quanto segue: "Le donne sono rappresentate al Consiglio degli Anziani. I futuri mariti devono unirsi al villaggio delle loro future mogli e vivere presso di loro dopo aver consumato il matrimonio. L'uomo si impegna a mantenere la suocera fino alla sua morte. Solo la donna ha il diritto a chiedere la separazione, dopo di che tutti i suoi bambini rimangono con lei. Senza l'autorizzazione della moglie, l'uomo non deve contrarre alcun obbligo nei confronti di un terzo, per quanto insignificante sia". Gli uomini sposati non oppongono alcuna resistenza e sono rassegnati alla loro situazione. Le mogli danno ai loro uomini recalcitranti colpi o schiaffi o li privano del cibo.

Tutti i membri della comunità del villaggio sono obbligati ad obbedire a coloro che godono di stima generale. Livingstone pensa che tra i Balonda, siano le donne a esercitare il potere. Ma questa tribù non costituisce affatto un'eccezione. Altri ricercatori affermano che nelle tribù africane in cui le donne arano e seminano, costruiscono le capanne e conducono una vita attiva, queste non sono soltanto completamente indipendenti, ma intellettualmente superiori agli uomini. Gli uomini di queste tribù si lasciano mantenere dal lavoro delle loro mogli, diventano "femminili e morbidi". "Mungono le mucche e chiacchierano", secondo quanto riferito dai resoconti di numerosi ricercatori.

I tempi preistorici ci offrono molti esempi di dominazione da parte delle donne. In una parte delle tribù che praticano l'agricoltura, la filiazione non è realizzata dal padre, ma dalla madre. E là dove è comparsa la proprietà privata, sono le figlie che ereditano e non i figli. Ancora oggi incontriamo la sopravvivenza di questo sistema di diritti in alcuni popoli delle montagne del Caucaso.

L'autorità della donna presso le popolazioni agricole aumentava incessantemente. Era lei che conservava e proteggeva le tradizioni e le abitudini, il che significa che era lei soprattutto che dettava le leggi. Il rispetto di queste tradizioni e di queste abitudini era una necessità vitale assoluta. Senza essa sarebbe stato terribilmente difficile indurre i membri del clan ad obbedire alle regole che derivano dai compiti economici. Gli uomini di quel tempo non erano capaci di spiegare logicamente e scientificamente perché dovevano seminare e raccogliere in periodi determinati. Pertanto, era molto più semplici dire: "Da noi esiste questa usanza, stabilita dai nostri antenati, è per questo che dobbiamo fare così. Chi si oppone è un criminale". Il mantenimento di queste tradizioni e di questi costumi era garantito dalle anziane del villaggio, le donne e le madri, sagge ed esperte.

La divisione del lavoro nelle tribù che praticano allo stesso tempo la caccia e l'agricoltura ha portato i seguenti fatti: le donne, responsabili della produzione e dell'organizzazione delle abitazioni, hanno ulteriormente sviluppato le loro capacità di ragionamento e di osservazione, mentre gli uomini, a causa delle loro attività di caccia e di guerra, hanno piuttosto sviluppato la loro muscolatura, la loro indole fisica e la loro forza. In questa fase dell'evoluzione, la donna era intellettualmente superiore all'uomo. E nell'ambito della comunità, occupava, naturalmente, la posizione dominante, cioè quella del matriarcato.

Non dobbiamo dimenticare che in quest'epoca gli uomini erano incapaci di produrre delle riserve È per questo che le mani lavoratrici rappresentavano "la forza viva" del lavoro e la fonte della prosperità. La popolazione aumentava soltanto lentamente, il tasso di natalità era basso. La maternità era molto apprezzata e la donna-madre occupava un posto d'onore nelle tribù primitive. Il basso tasso di natalità è parzialmente spiegabile con l'incesto e coi matrimoni tra parenti stretti. Ed è provato che questi matrimoni fra consanguinei erano responsabili di aborti spontanei, rallentando così la normale evoluzione della famiglia.

Durante il periodo di caccia e di raccolta, l'importanza della riserva della forza del lavoro di una tribù non svolgeva alcun ruolo. Al contrario, appena la tribù acquistava maggiore ampiezza l'approvvigionamento diventava più difficile. Fino a quando l'umanità si è nutrita esclusivamente dei prodotti casuali della raccolta e della caccia, la maternità della donna non era particolarmente apprezzata.

I bambini e i vecchi erano un pesante fardello per la tribù. Ci si provava a sbarazzarsene in un modo o nell'altro e succedeva anche che venissero mangiati. Ma le tribù che garantivano le loro entrate grazie a un lavoro produttivo, cioè le tribù di agricoltori, avevano bisogno di lavoratori. Con questo la donna acquisì un nuovo significato, in questo caso quello di produrre nuova forza lavoro, i bambini. La maternità era venerata religiosamente. In molte religioni pagane, il dio principale è il sesso femminile, ad esempio la dea Iside in Egitto, Gaia in Grecia, cioè la Terra che, all'epoca primitiva, rappresentava la fonte di tutta la vita.

Bachofen, noto per le sue ricerche sul matriarcato, ha provato che il femminile, nelle religioni primitive, predominava sul maschile, cosa che la dice lunga sul significato della donna in questi popoli. La terra e la donna erano le fonti primarie ed essenziali di qualsiasi ricchezza. Le proprietà della terra e della donna si confusero. Terra e donna creavano e perpetuavano la vita. Chiunque feriva una donna, feriva anche la terra. E nessun crimine fu più mal visto di quello diretto contro una madre. I primi sacerdoti, cioè i primi servitori degli dei pagani, erano donne. Erano le madri a decidere per i loro figli e non i padri, come in altri sistemi di produzione. Troviamo sopravvivenza di questa sovranità delle donne nelle leggende e nelle abitudini dei popoli tanto dell'Oriente che dell'Occidente. Non era tuttavia il significato di madre che mise la donna in questa posizione dominante presso le tribù agricole, bensì piuttosto il suo ruolo di produttore principale nell'economia del villaggio. Fino a quando la divisione del lavoro indusse l'uomo ad occuparsi soltanto della caccia, considerata come attività secondaria, mentre la donna coltivava i campi - l'attività più importante di quest'epoca -, la sua sottomissione e la sua dipendenza nei confronti dell'uomo erano inconcepibili.

È dunque il ruolo della donna nell'economia che determina i suoi diritti nel matrimonio e nella società. Ciò appare ancora più chiaramente quando compariamo la situazione della donna di una tribù di agricoltori con la situazione della donna di una tribù di allevatori nomadi. Osserverete che uno stesso fenomeno, come la maternità, cioè una proprietà naturale della donna, può avere conseguenze radicalmente opposte in condizioni economiche diverse.

Tacito ci dà una descrizione della vita degli antichi Germani. Erano una tribù di agricoltori sana, vigorosa e combattiva. Tenevano in grande considerazione le loro mogli ed ascoltavano il loro consigli. Le donne Germane avevano tutta la responsabilità del lavoro dei campi. Le donne delle tribù Ceche che praticavano l'agricoltura, godevano della stessa stima. La leggenda che c'è stata trasmessa sulla saggezza della principessa Libuše racconta che una delle sorelle di Libuše si occupava dell'arte della guarigione, mentre l'altra costruiva nuove città. Quando Libuše salì al potere, scelse come consulenti due ragazze particolarmente versate nelle questioni di diritto. Questa principessa governava in modo democratico e consultava il suo popolo per tutte le decisioni importanti. Libuše fu in seguito detronizzata dai suoi fratelli. Questa leggenda testimonia abbastanza bene il modo in cui i popoli hanno conservato la memoria della sovranità della donna. Il matriarcato diventò nella leggenda popolare un'epoca particolarmente felice e benedetta poiché la tribù conduceva ancora una vita collettiva.

Quale era invece la situazione della donna in una tribù di pastori? La tribù dei cacciatori si trasformò in tribù di pastori quando le condizioni naturali furono favorevoli (ampie aree di steppa, erba abbondante, mandrie di bovini o di cavalli selvaggi) e quando dispose di un numero sufficiente di cacciatori forti, abili ed intrepidi, capaci non soltanto di uccidere la loro preda, ma anche di catturarla viva. Erano soprattutto gli uomini che possedevano queste qualità fisiche. Le donne potevano dedicarvici solo per breve tempo, quando non erano assorbite dai compiti materni. La maternità le relegava in una posizione particolare e fu l'origine di una divisione del lavoro basata su differenza sessuale. Quando l'uomo partiva per la caccia accompagnato dalle donne celibi, la donna-madre era lasciata indietro a sorvegliare la mandria catturata. Doveva anche garantire l'addomesticamento degli animali. Ma questo compito economico rivestiva soltanto un significato di secondo ordine, era subordinato. Riflettete. Chi, secondo un punto di vista strettamente economico, sarà il più favorito del clan, l'uomo che cattura la femmina bufalo o la donna che la munge? Naturalmente l'uomo! Poiché la ricchezza della tribù si basava sul numero di animali catturati, era logicamente quello che poteva aumentare numericamente la mandria che fu considerato il principale produttore e fonte di prosperità per la tribù.

Il ruolo economico delle donne nelle tribù di pastori era sempre secondario. Poiché la donna, da un punto di vista economico, aveva meno valore e il suo lavoro era meno produttivo, cioè non contribuiva allo stesso modo alla prosperità della tribù, comparve la concezione secondo la quale la donna non era uguale all'uomo. E' importante notare quanto segue: le donne di queste tribù non dovevano, in occasione dell'esecuzione del loro lavoro subordinato alla cura della mandria, soddisfare le stesse esigenze e le stesse necessità, cioè sviluppare sistemi di lavoro a cadenza regolare, come era il caso delle donne delle tribù di agricoltori. Il fatto che le donne non soffrissero mai per la mancanza di provviste quando rimanevano sole nelle abitazioni fu particolarmente determinante. Infatti, il bestiame che governavano poteva, in qualsiasi momento, essere macellato. Le donne delle tribù di pastori non erano dunque obbligate ad inventare altri metodi di sussistenza, come le donne delle tribù che praticano tanto la caccia che l'agricoltura. D'altra parte, la cura del bestiame richiedeva meno intelligenza del lavoro complicato della terra.

Le donne delle tribù di pastori non potevano misurarsi intellettualmente con gli uomini e da un punto di vista strettamente fisico, erano, per forza e flessibilità, completamente inferiori a loro. Ciò rafforzò naturalmente la rappresentazione della donna come una creatura inferiore. Con l'aumento del bestiame della tribù, si rafforzava la condizione di serva della donna - valeva meno degli animali - come si allargava il divario tra i sessi. I popoli nomadi e pastori si trasformarono del resto più facilmente in orde guerriere e depredatrici di popoli che ricavavano sussistenza dall'agricoltura. La ricchezza degli agricoltori si basava su un lavoro più pacifico di quello degli allevatori e dei nomadi, per i quali il saccheggio era un'ovvia fonte d'arricchimento. All'inizio rubavano solo bestie, poi saccheggiarono e gradualmente rovinarono le tribù vicine, bruciando le loro scorte e facendo fra loro prigionieri, che divennero i primi schiavi.

Matrimoni forzati e stupri di donne delle tribù vicine erano soprattutto praticati dalle tribù nomadi e guerriere. Il matrimonio forzato ha fortemente segnato la storia dell'umanità. Ha innegabilmente contribuito a rafforzare l'oppressione della donna. Dopo essere stata strappata contro la sua volontà alla sua tribù, la donna si sentiva particolarmente senza difese. Era completamente consegnata a quelli che l'avevano rapita o catturata. Con l'avvento della proprietà privata, il matrimonio forzato portò il coraggioso guerriero a rinunciare alla sua parte di bottino sotto forma di mucche, di cavalli o di pecore per esigere il possesso assoluto di una donna, cioè il diritto di disporre interamente della sua forza lavoro. "Non ho bisogno di mucche, di cavalli o di animali a pelo lungo, accordami soltanto il diritto di possedere la donna che ho catturato con le mie mani". È abbastanza ovvio che la cattura e il rapimento da parte di una tribù straniera significarono per la donna la soppressione di qualsiasi uguaglianza di diritti. Si trovò così in una posizione subordinata e privata dei diritti in relazione a tutto il clan, ma in particolare riguardo a colui che l'aveva catturata, cioè di suo marito. Ciò nonostante, i ricercatori che attribuiscono la non emancipazione della donna al matrimonio hanno torto: non era l'istituzione del matrimonio ma soprattutto il ruolo economico della donna che fu la causa della sua mancanza di libertà fra i popoli di pastori nomadi.

Il matrimonio forzato, se si incontrava in alcune tribù di contadini, non violava i diritti delle donne, fermamente radicati in queste tribù. La storia ci insegna che gli antichi Romani rapirono le donne dei Sabini. Ma i Romani erano un popolo agricolo. E finché questo sistema economico prevalse, i Romani rispettarono profondamente le loro mogli, anche se le avevano strappate con la forza alle tribù vicine. La lingua attuale, per tradurre la considerazione che viene attribuita alla donna da parte della sua famiglia e del suo ambiente, la paragona ad "una matrona romana", cosa che è ovviamente una sopravvivenza di questo stato di cose. Col tempo, tuttavia, anche la posizione della donna romana si deteriorò.

I popoli pastori non hanno alcun rispetto della donna. È l'uomo che regna e questa dominazione, il patriarcato, esiste ancora oggi. Basta esaminare più attentamente le tribù di pastori e di nomadi delle repubbliche federali dell'URSS: i Baschiri, i Kirghisi e i Calmucchi. La situazione della donna in queste tribù è particolarmente desolante. È di proprietà del marito che la tratta come bestiame. La compera come compererebbe una pecora. La trasforma in bestia da soma e una schiava obbligata a soddisfare tutti i suoi desideri. Inutile aggiungere che la donna calmucca o kirghisa non ha diritto all'amore. Il nomade beduino, prima di concludere l'affare, mette un ferro rovente sulla mano della sua futura moglie per misurarne la resistenza.

Se la donna che si è comprato si ammala, la caccia da lui, persuaso di aver fatto un cattivo affare. Nelle isole Figi, l'uomo aveva ancora, fino a poco tempo fa, il diritto di uccidere sua moglie. Nei Calmucchi, l'uomo poteva legalmente uccidere sua moglie se lei lo tradiva. Invece, se fosse stata lei ad uccidere il marito, gli sarebbero stati strappati il naso e le orecchie.

In molte tribù selvagge della preistoria, le donne erano considerate a tale punto come proprietà dai loro mariti che erano obbligate a seguirli nella morte. Le vedove dovevano montare sulla pira preparata per l'incenerimento ed esservi bruciate. Quest'abitudine barbara è stata a lungo praticata dagli indiani d'America e in India come pure nelle tribù africane, tra gli antichi norvegesi e i nomadi slavi dell'antica Russia. In tutta una serie di popoli africani e asiatici, ci sono prezzi fissati per l'acquisto delle donne, come per l'acquisto delle pecore, della lana o della frutta. Non è difficile immaginare la vita di queste donne.

Se un uomo è ricco, può comperarsi molte mogli. Queste gli forniscono gratuitamente la loro forza lavoro e gli garantiscono una varietà nei suoi svaghi sessuali. In oriente, mentre l'uomo povero doveva accontentarsi di una sola donna, i membri della classe dominante erano in competizione per il numero dei loro schiavi domestici. Il re della tribù primitiva degli Aschanti possedeva da solo trecento donne. I re indiani contavano molte centinaia di donne. Lo stesso dicasi in Turchia e in Persia, dove donne infelici passavano la loro vita intera chiuse dietro le pareti degli harem.

In oriente, questa situazione si è perpetuata fino ai nostri giorni. Il vecchio sistema economico è rimasto invariato e costringe le donne alla prigionia e alla schiavitù. Ma questa situazione non è da attribuirsi unicamente all'istituzione del matrimonio.

Qualunque sia la forma del matrimonio questo dipende ancora dal sistema economico e sociale e dal ruolo della donna all'interno di quest'ultimo. Ritorneremo su quest'argomento più approfonditamente in un'altra serie di conferenze. Frattanto lo riassumiamo così: tutti i diritti della donna, tanto matrimoniali che politici e sociali, sono determinati unicamente dal suo ruolo nel sistema economico (ndt 3).

Vi farò un esempio attuale. È penoso vedere quanto la donna sia sprovvista di diritti tra i Baschiri, i Kirghisi e i Tartari. Ma appena un Baschiri o un Tartaro si stabiliscono in città e sua moglie riesce a guadagnarsi da vivere, il potere dell'uomo su sua moglie si sente seriamente indebolito.

Per riassumere la conferenza di oggi: abbiamo visto che la situazione della donna, ai primissimi stadi dell'evoluzione umana, differiva secondo i vari tipi di organizzazione economica. Dove la donna era la principale produttrice del sistema economico, era onorata e aveva diritti importanti. Ma se il suo lavoro per il sistema economico rivestiva un'importanza e un significato inferiori, occupava presto una posizione dipendente e senza diritti, diventando serva e anche schiava dell'uomo.

Grazie all'aumento della produttività del lavoro umano e all'accumulo delle ricchezze, il sistema economico si complicò col tempo. Fu allora la fine del comunismo primitivo e della vita nelle tribù chiuse in loro stesse. Il comunismo primitivo fu sostituito da un sistema economico basato sulla proprietà privata e lo scambio crescente, cioè il commercio. La società si divise ora in classi.

La prossima volta parleremo della situazione della donna in questo sistema economico.

* * *

ndt:

1) Per approfondire: Bebel, La Donna e il Socialismo - Biblioteca digitale Mels - resistenze.org

2) Indispensabile leggere: "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato", Friedrich Engels - A110 anni dalla scomparsa trascrizione e conversione in html a cura del CCDP

3) Per un'analisi critica leggere: "Il processo «bloccato» di emancipazione femminile nella pratica sovietica" di Cristina Carpinelli - su Resistenze.org cultura e memoria resistenti - urss e rivoluzione di ottobre

Seconda conferenza - Il ruolo della donna nel sistema economico dello schiavismo

Compagne, l'ultima volta ci siamo fermate alla fase dello sviluppo della società che è caratterizzata dal passaggio ad un sistema economico fondato sulla proprietà privata.

Il comunismo primitivo è esistito per millenni. Questo periodo è durato considerevolmente più a lungo del suo successivo, che vede comparire la proprietà privata. La donna fu rispettata e considerata per migliaia di anni grazie al ruolo che giocava nel sistema economico delle popolazioni pacifiche praticanti l'agricoltura.

Il matriarcato ha regnato per lunghi periodi. Le leggende e i vecchi racconti popolari testimoniano l'alta stima di cui godevano le donne a quel tempo, come risulta dai racconti che hanno per tema le imprese delle Amazzoni, di provenienza tra l'altro della Grecia, dei paesi Baltici, dell'Africa e della Boemia. Uno di questi resoconti parla di 20.000 cavallerizze, un altro allude a un esercito di Amazzoni che avrebbe costituito una minaccia permanente per il potente impero egiziano. Duemila anni fa, le donne di una tribù germanica di contadini guerrieri presero parte attivamente ai combattimenti in occasione di un attacco romano e dispersero il nemico. Ancora oggi, la guardia del corpo principesca di una certa tribù del Dahomey (ndt 4) è composta da donne armate. Presso i Curdi, popolo del Caucaso, le donne sono famose per il loro coraggio e sono parte attiva in tutti i combattimenti.

Tutto ciò prova senza ambiguità che, in occasione di alcune fasi dello sviluppo socio-economico, la donna poteva essere non soltanto produttrice, ma soldato. La mobilitazione di tutte le forze disponibili da parte di una comunità ancora debole, per garantire la propria difesa, era allora una necessità assoluta. Nell'ultima conferenza, abbiamo constatato che la donna di quell'epoca e nelle tribù di agricoltori, godeva del più alto prestigio che doveva alla sua qualità di produttore principale. Tuttavia, nella stessa epoca, la situazione della donna nelle tribù di pastori era molto diversa. Passeranno secoli prima che l'asservimento della donna si generalizzi e che il dominio della donna appartenga definitivamente alla leggenda.

La supremazia dell'uomo, cioè del patriarcato e del diritto patriarcale, non è nata da un giorno all'altro. I vecchi racconti popolari dimostrano una lotta fatta di secoli tra matriarcato e patriarcato. I miti pagani ne sono un buono esempio. Una leggenda greca, che racconta le avventure del semi-dio Ercole, descrive il suo viaggio in un paese dominato da una tribù di Amazzoni guerriere: il viaggiatore decide di sbarazzarsi della sovranità delle donne e liberare gli uomini. Un'altra leggenda racconta come gli dei di Atene privino le donne dei loro diritti, poiché avevano usato il loro diritto di voto per chiamare la loro città "Athena", in onore della dea, anziché battezzarla del nome del dio Poseidone.

Le leggende germaniche che conosciamo, ad esempio Il canto dei Nibelunghi, descrivono con precisi dettagli i combattimenti di prodi guerrieri contro belle donne non meno bellicose, prima che queste si sottomettano diventando loro mogli. La bella Brunilde fu conquistata dal suo pretendente con l'inganno. Tuttavia, durante la prima notte di nozze, non solo non si arrese, ma continuò a combattere e sconfisse il suo eroe che appese al tetto con una cintura, prima di andare a letto in pace. I canti popolari russi mostrano anche la libertà e l'uguaglianza di cui godevano le donne non soltanto nella vita economica, ma anche sul campo di battaglia. Citiamo, ad esempio, l'eroe Dobrynja Nikitic che scopre "un cavaliere errante, donna", rappresentante certamente di una tribù in cui dominava ancora il matriarcato. Dobrynja inizia a combattere con lei. Lei lo afferra per la sua capigliatura riccioluta, "lo mette in un sacco" e gli spiega che consentirà al matrimonio soltanto se lui "canta".

Questi canti e questi racconti sono una miniera d'oro e altrettanto lo sono le testimonianze della lotta secolare tra patriarcato e matriarcato, manifestandosi anche nelle trasformazioni delle concezioni religiose. L'uomo delle caverne venerava la Terra, madre originale molto potente e fonte di vita. Questa credenza si perpetuò fino al giorno in cui l'uomo, più esperto, capì che la fertilità della terra dipendeva anche dal cielo. La terra, da sola, non poteva produrre un buono raccolto, se il cielo non dispensava sole e pioggia in quantità sufficiente. Allo stesso modo la donna resta sterile senza il seme del maschio, la terra non può verdeggiare e portare frutti senza calore ed umidità. Così la venerazione della terra, come divinità unica, cedette il posto all'adorazione del Sole, di Osiride e Apollo e al dio russo Jarilo.

La supremazia della donna - il matriarcato - si perpetuò fino a quando la comunità restò legata da interessi comuni e la donna costituì il principale produttore dell'economia primitiva. Il patriarcato si impose con la comparsa della proprietà privata (ndt 5) e con i conflitti di interessi che generò tra i membri della tribù. Occorreva impedire lo scoppio della tribù, non solo a causa di una solidarietà istintiva, sorta attorno al focolare domestico dove regnava la madre comune, ma in ragione dell'autorità del più forte.

Quali conseguenze comportarono la comparsa della proprietà privata per lo status sociale della donna? Molti credono che la schiavitù (ndt 6) e la dipendenza della donna siano comparse contemporaneamente alla proprietà privata. È falso. È vero che la proprietà privata ha contribuito a far decadere la donna dai suoi diritti, ma soltanto là dove questa aveva già perso la sua importanza come elemento produttore, a causa della divisione del lavoro. La donna cessò di essere rispettata appena il sistema economico primitivo crollò alla pressione dell'accumulo dei beni e della crescente divisione del lavoro.

Accanto all'agricoltura, si svilupparono, in fasi precise dell'evoluzione, differenti mestieri, come il vasaio, il conciatore, il tessitore, il soldato, il sacerdote, ecc., cioè specializzazioni in vari campi. Con lo sviluppo e l'espansione dell'artigianato il lavoro del contadino perse poco a poco della sua funzione e non fu più il solo a garantire la sopravvivenza del clan. La comparsa dei mestieri comportò necessariamente con sè quella del commercio di scambio, in altre parole la ricerca del profitto. Il vasaio che fabbricava una brocca di terracotta, non voleva rinunciare al prodotto del suo lavoro e rischiare così di perderci nello scambio. Il contadino da parte sua cercava di acquistare il prodotto del vasaio con una spesa inferiore. Non era più possibile, come all'epoca del comunismo primitivo, soddisfare soltanto le necessità e la sussistenza del clan. La caccia al profitto diventò veramente il motore dell'economia.

In questo periodo, il lavoro del vasaio, del conciatore o del tessitore acquisì più valore che quello del contadino. Il lavoro di quest'ultimo si deprezzò gradualmente. E ciò non perché l'agricoltura non occupasse più un posto essenziale nell'economia, ma perché esigeva un più grande investimento di manodopera. Appena l'artigianato raggiungeva un livello di sviluppo elevato nell'ambito di una tribù, il lavoro della terra veniva affidato agli schiavi catturati in guerra.

Quale era la situazione della donna in un simile sistema economico? Continuava a godere degli stessi onori precedenti mentre il lavoro agricolo aveva perso considerevolmente del suo valore ed era diventato appena buono per gli schiavi? Ecco un esempio tratto dalla storia: l'Egitto, paese assolutamente ricco e potente, conservò a lungo la situazione della sovranità delle donne, del matriarcato. Mentre ovunque e altrove alla stessa epoca, in paesi culturalmente molto evoluti come la Grecia e la Roma antica, le donne erano dipendenti e private dei diritti, in Egitto esse vivevano relativamente libere e in modo uguale agli uomini.

Come si spiega? Sui bordi fertili del Nilo, l'agricoltura fioriva come da nessun altra parte. La tribù che si era stabilita in Egitto era un popolo di contadini. Sappiamo ora che in una fase arretrata dell'evoluzione storica, le donne delle tribù di agricoltori sono state i principali produttori. La donna egiziana conservò questo ruolo con gli attributi ed i privilegi che si formarono durante secoli, nonostante la comparsa della proprietà privata e del regime delle caste. Quando il commercio e l'artigianato conobbero uno sviluppo più importante, i commercianti e gli artigiani soppiantarono i contadini e crearono un nuovo stile di vita. Perché? I mestieri di commerciante e di artigiano erano più proficui, poiché riportavano un guadagno più importante che il lavoro del contadino. Appena la proprietà privata riesce ad imporsi, la caccia al profitto sostituisce il lavoro nell'interesse della comunità. Una conseguenza logica di questa nuova evoluzione fu che la donna, perdendo il suo posto come produttore principale del sistema economico, perse allo stesso tempo la sua posizione privilegiata. Le donne che appartenevano a tribù e a caste molto stimate, furono le sole a potere conservare i loro diritti. Ma le donne delle altre categorie sociali (ad esclusione certamente delle donne schiave) persero i loro diritti e furono oppresse come le donne degli altri paesi.

Ci siamo volontariamente attardate sull'Egitto e la sua cultura per illustrare quanto i diritti della donna dipendano dalla sua importanza economica. Possiamo concludere anche che la donna riesce a conservare i suoi diritti chiaramente più a lungo nei popoli dove aveva occupato precedentemente una posizione di produttore principale. Questo stato di fatto si perpetuò anche quando il comunismo primitivo fu sostituito da un sistema socioeconomico fondato sulla proprietà privata.

La proprietà privata non avrebbe condotto all'asservimento della donna se questa non avesse già perso la sua importanza come principale responsabile del mantenimento della tribù. Ma la proprietà privata e la divisione della società in classi, formarono e condussero l'evoluzione economica in modo che il ruolo della donna nella produzione fu praticamente ridotto a zero.

L'oppressione della donna si ricollega alla divisione del lavoro che si basa sulla differenza dei sessi e dove l'uomo si è accaparrato tutto il lavoro produttivo mentre la donna si incaricava dei compiti secondari.

Mentre questa divisione del lavoro si perfezionò, la dipendenza della donna si rafforzò fino a a gettarla definitivamente nella schiavitù.

Formalmente, l'introduzione della proprietà privata accelerò il processo durante il quale la donna fu tagliata fuori dal lavoro produttivo. Quest'evoluzione tuttavia era stata già iniziata all'epoca del comunismo primitivo (ad esempio dalle tribù di allevatori). Ma, anche se la proprietà privata non può essere ritenuta la sola responsabile di questa situazione di diseguaglianza tra i sessi, contribuì fortemente a consolidare questa con la dipendenza e l'oppressione della donna.

Una conseguenza importante dell'introduzione della proprietà privata fu che l'economia domestica si staccò presto dall'economia omogenea e comunitaria che era stata fino ad allora quella della tribù. L'esistenza di queste organizzazioni economiche autonome comportò un tipo di famiglia sempre più chiusa e ripiegata su sè stessa. All'interno di quest'economia familiare isolata ed individuale, si assistette inoltre al rafforzamento della divisione del lavoro. I lavori produttivi all'esterno furono riservati ai membri maschili della famiglia, mentre la donna fu relegata ai suoi fornelli.

La proprietà privata familiare dunque, che permise l'economia domestica, contribuì con il lavoro limitato e improduttivo a domicilio all'asservimento della donna. Da un punto di vista economico, il lavoro della donna perse della sua importanza ed ella non tardò a essere considerata come una creatura sprovvista di valore e completamente superflua rispetto al rappresentante dei valori nuovi, cioè l'uomo.

La pala e la macina, che erano state precedentemente scoperte della donna, le furono sottratte a profitto dell'uomo. I campi stessi cessarono di essere dominio della donna. La sua esistenza libera e senza ostacoli ebbe fine. Fu confinata per secoli tra le quattro pareti della sua casa e fu esclusa da ogni lavoro produttivo. Da quel momento in poi non avrebbe più vegliato il fuoco come figura materna collettiva e nell'interesse di tutto il clan, ma soltanto come sposa e serva di suo marito. Doveva filare e tessere, preparare abiti e preparare il cibo della famiglia. Benché la fabbricazione del lino e della canapa sia restata fino ai nostri giorni e nelle campagne un'attività femminile, la donna non occupò nell'organizzazione economica contadina che una posizione secondaria.

Spero che ricordiate a grandi linee i contenuti dell'ultima conferenza. Passiamo ora all'analisi della situazione della donna nella fase seguente dello sviluppo economico e ci troviamo dunque a 2500 anni fa, cioè nell'antichità pre-cristiana. Non abbiamo più il problema dei clan selvaggi e poco civilizzati, ma Stati altamente evoluti che dispongono di eserciti potenti e dove esistevano la proprietà privata, grandi differenze di classi, un artigianato ed un commercio fiorenti. Il loro sistema economico era fondato sul lavoro servile, una forma transitoria dell'economia naturale ed un commercio di scambio più sviluppato. Vediamo apparire per la prima volta un accumulo del capitale sotto la sua forma più elementare.

Quale era il ruolo della donna in questa fase dell'evoluzione? Quali diritti aveva nelle repubbliche pagane della Grecia, di Roma e nella città libera di Cartagine?

E' quasi impossibile ora parlare del ruolo della donna nella produzione senza determinare prima la sua appartenenza di classe. Quando il sistema sociale di quest'epoca culminò sul piano economico, si suddivise in due classi chiaramente distinte: i cittadini liberi e gli schiavi. Solo il lavoro dei cittadini liberi era riconosciuto, anche se gli schiavi erano responsabili della fabbricazione del pane e di tutti gli altri prodotti di prima necessità. La stima di cui godeva un cittadino dipendeva dai servizi che rendeva allo Stato organizzato. Gli uomini di Stato, capaci di disciplinare la collettività e far rispettare l'ordine e la legge nella vita sociale, usufruivano del più alto prestigio. I guerrieri venivano immediatamente dopo. In compenso, i commercianti e gli artigiani avevano solo diritti limitati e gli schiavi, veri produttori della prosperità di tutti, non ne avevano assolutamente nessuno. Come era possibile? Perché i membri più utili alla comunità, che avrebbero occupato indubbiamente il primo posto nel periodo del comunismo primitivo, erano i più disprezzati?

Il principio fondamentale dell'inviolabilità della proprietà privata e del commercio fu responsabile principale di questo stato di cose. Quando un proprietario terriero poteva organizzare effettivamente i suoi schiavi, imporre loro una disciplina e costringerli a fabbricare i prodotti necessari alla popolazione, godeva della stima e della considerazione dei suoi contemporanei. Si riconosceva dunque soltanto il guadagno dello schiavista. Negli Stati molto sviluppati culturalmente, come lo stato greco e romano, la donna era completamente sprovvista di diritti, quasi schiava. Ma, anche in Grecia, la situazione della donna non era sempre stata così. Era differente quando la popolazione viveva ancora raccolta in piccole tribù e non conosceva né proprietà privata, né potere statale. All'origine, i greci erano un popolo di agricoltori e di pastori. Ma per ragioni allo stesso tempo climatiche e geografiche, furono obbligati molto presto ad evolvere verso una forma di economia più complessa. Le donne non lavoravano soltanto la terra, furono adoperate anche nella sorveglianza e cura delle immensi greggi, nella filatura e tessitura.

All'epoca di Omero - i suoi racconti poetici spiegano la vita dei greci antichi - le donne furono a fianco degli uomini, parte attiva nella produzione. Non erano completamente uguali nei diritti, ma tuttavia relativamente libere. Sembra difficile stabilire con certezza l'esistenza del matriarcato in Grecia. In ogni caso, poiché la popolazione greca conobbe precocemente una forma economica mitigata, possiamo supporre che il matriarcato non fosse così diffuso in Grecia tanto quanto in Egitto o in altri popoli più specificamente agricoli. Se si tengono conto delle loro religioni, la donna svolse tuttavia un ruolo importante presso gli antichi Greci.

Onoravano Demetra, dea della fecondità e non soltanto per la terra, come fu il caso in periodi più arretrati della storia dell'umanità. Attraverso la dea Atena, i greci veneravano la saggezza femminile. Gli uomini devono ad Atena - ma in realtà alle donne dei loro antenati - le arti della filatura e della tessitura, come l'invenzione dei pesi e delle misure e la coltura dell'ulivo. Altre religioni hanno riflesso la posizione della donna nei sistemi economici precedenti: gli antichi norvegesi, ad esempio, veneravano la dea Idun come protettrice e giardiniera del melo.

Dai greci, la giustizia non era rappresentata con la figura di un uomo, ma con quella di una donna, la dea Temis, che tiene i due piatti della bilancia. Ciò prova a sufficienza che, nel periodo pre-classico della Grecia, la donna aveva occupato una posizione dominante e che era essa stessa a regolare i conflitti interni alla famiglia.

La scoperta del fuoco è attribuita alla dea Estia (Vesta). Delle giovani vergini (le vestali) erano le custodi del fuoco sacro. La mitologia greca ci offre una grossa quantità di esempi che riferiscono della lotta tra il diritto materno e paterno. Questo tende a dimostrare che ci doveva essere stato un periodo durante il quale la donna come madre, dirigeva il sistema economico della tribù.

All'epoca di Omero, la donna presenziava ai banchetti ed era amata e rispettata come moglie. Gli uomini erano deferenti e attenti al suo riguardo. Ma non si trattava affatto di un sistema matriarcale. Omero ci racconta come Penelope, modello di sposa perfetta seppe attendere il ritorno del suo marito scomparso. Penelope, nel corso di una festa, ritenne che sua suocera non dovesse avere il suo posto fra gli invitati, che avrebbe fatto meglio a tornare nei suoi appartamenti e ad occuparsi dei lavori domestici.

Fu precisamente all'epoca di Omero che si imposero il matrimonio, la proprietà privata e l'economia familiare individuale. Non bisogna dunque stupirsi se in questo periodo economico, i greci iniziarono a predicare alle donne "le virtù familiari", incitandole a mostrarsi indulgenti verso le scappatelle extraconiugali dei mariti. Ciò permetteva non soltanto di ridurre il numero dei membri della famiglia, ma anche di evitare al padrone di casa di dovere nutrire bocche inutili. La moglie del re Priamo, Ecuba, si lagnava amaramente della sua sottomissione e diceva che si sentiva messa alla porta di suo marito come "un cane al suo posto nella cuccia".

Occorre ora esaminare la situazione della donna all'epoca in cui lo Stato greco si basava sulla proprietà ed il lavoro degli schiavi. Fu mentre sbocciava la cultura greca, costruita in tempi splendidi, che gli scultori crearono le immortali statue di Apollo e di Venere e che le città greche diventarono le metropoli del commercio internazionale, dove l'artigianato era fiorente e dove si aprirono scuole filosofiche rinomate, culle della scienza moderna, nello stesso periodo dunque in cui la donna dovette rinunciare alla totalità dei suoi vecchi diritti e privilegi e divenne la schiava domestica del suo signore e padrone, in breve, di suo marito.

L'uguaglianza dei sessi non esisteva all'epoca che tra gli schiavi. Ma di quale uguaglianza si trattava? Erano anche loro senza diritti, private di qualsiasi libertà ed oppresse, effettuavano gli stessi lavori spossanti e soffrivano al pari per la fame e di ogni specie di male. Le condizioni di vita degli schiavi sono spiegabili per la loro posizione senza diritti in stretto collegamento con il loro status sociale. Ma il fatto che le greche, libere cittadine di una repubblica culturale estremamente sviluppata, erano anche private dei loro diritti ed oppresse esige un'altra spiegazione.

Naturalmente, comparate agli schiavi, le donne di Atene e di Sparta erano cittadine aventi diritti e al tempo stesso anche privilegi. Ma questi li dovevano alla posizione del proprio marito e non ai loro meriti. Per loro stesse, non avevano alcun valore - come esseri umani e come cittadine - e non venivano considerate se non come complementi dei propri mariti. La loro vita intera era posta sotto tutela, inizialmente sotto quella del padre, poi sotto quella del marito. Non avevano il diritto di assistere alle feste che segnavano la vita pubblica in Grecia. Le cittadine della Grecia libera, di Cartagine e di Roma non conoscevano altro che l'universo stretto del focolare. Erano interamente occupate a filare, tessere, cucinare e sorvegliare i servi e gli schiavi della casa. Le donne più ricche erano anche dispensate da questi compiti. La loro esistenza si svolgeva negli appartamenti che erano riservati loro. Emarginate ed isolate da qualsiasi forma d'attività, conducevano in un'atmosfera soffocante una vita da eremita, molto poco distante da quella alla quale saranno condannate le donne e le ragazze dell'aristocrazia russa, di numerosi secoli più tardi.

Il satirico autore Aristofane ha descritto con ironia la vita delle donne ricche: "Porta abiti zafferano, si copre di trucchi, calza sandali alla moda, vive del lavoro del proprio marito e dei suoi schiavi e rimane di fatto un parassita". Non ci si deve stupire dunque se, dal punto di vista dell'uomo, il compito della donna finisce per ridursi al parto. Era innalzata in funzione "del focolare". Anelava ad essere "virtuosa", cioè disinteressata e stupida. Le donne più apprezzate erano quelle che non trovavano nulla da ridire né nel bene, né nel male. Da un lato, l'uomo poteva vendere la donna adultera come schiava; dall'altro, poteva procurarsi una prostituta quando la moglie virtuosa iniziava ad annoiarlo. Fuori dal matrimonio monogamico legale, la poligamia illegale era però generalmente accettata e molto diffusa in Grecia: "Come procreatrice e casalinga, la sposa ufficiale, una schiava per l'asservimento delle necessità della carne e un'etera per la soddisfazione della vita intellettuale ed affettiva".

Nelle repubbliche greche e romane così fiere delle loro culture e delle loro ricchezze, la donna del cittadino libero era dipendente per tutto e priva di diritti, come i servi e gli schiavi che ella comandava a bacchetta in nome di suo marito. Le donne della tribù dei Balonda vivevano probabilmente in una capanna di bambù, ma erano nettamente più libere ed eguali all'uomo, che le loro compagne dell'epoca greca o romana che abitavano in case di lusso.

Come era possibile? Come si può spiegare questa assenza di diritti per le donne, mentre le società di cui facevano parte beneficiava parallelamente di una crescita economica e culturale prodigiosa?

Non dovrebbe essere difficile indovinarlo, compagne. Vedo sui vostri visi che avete compreso. Le donne della tribù africana Balonda effettuavano un lavoro produttivo per la comunità, mentre le greche, sempre che facessero qualcosa, erano occupate soltanto da lavori domestici nel quadro limitato della famiglia. In una fase molto precoce dello sviluppo sociale, la donna greca era stata anche una forza produttrice importante per la collettività. Tuttavia, con l'arrivo della proprietà privata e da quando la produzione si è basata sul lavoro degli schiavi, si era trasformata poco a poco in strumento di procreazione. Ricordate dunque, compagne, che in una società tanto illuminata come la Grecia o anche Roma, con le loro innumerevoli colonie e nella città libera di Cartagine, anche le donne delle classi dominanti non godevano di alcun diritto, né di alcun privilegio. Tuttavia, dobbiamo tenere conto del fatto che in Grecia il matriarcato si era poco sviluppato, che il patriarcato ha potuto così imporsi molto presto e che la donna è caduta rapidamente in una grande dipendenza. In compenso, nella repubblica romana, permanevano vestigia del matriarcato mentre Roma era già il paese più potente del mondo. Anche quando la proprietà privata era protetta dalla legge e gli schiavi effettuavano il lavoro produttivo, la matrona romana godeva sempre della stima e del rispetto di tutti. Nelle vie, i cittadini liberi si scostavano al suo passaggio per cedergli il posto. A casa, la sua autorità restava incontestata ed era la madre che educava i bambini.

A che è dovuta questa differenza? Il regno romano fu fondato da una tribù di agricoltori. È per questo che il matriarcato era ancorato profondamente nel passato di questa società e continuò ad influenzare queste fasi di evoluzione ulteriore.

Accanto alle donne schiave, alle virtuose spose, esisteva anche in Grecia un gruppo autonomo di donne indipendenti, le etere. Erano le amanti dei grandi uomini della Grecia. Le etere erano sia delle cittadine libere, sia delle schiave affrancate, che trasgredivano coraggiosamente le leggi morali del matrimonio. Numerose etere sono entrate nella storia, come Aspasia, l'amica del famoso uomo di stato Pericle, come Lais, Frine o Lamia. Queste donne erano molto colte e si interessavano alla scienza e alla filosofia. Erano politicamente attive ed influenzavano gli affari di Stato. Le mogli rispettose e virtuose le fuggivano. Gli uomini, invece, apprezzavano la loro compagnia.

Succedeva così, che i filosofi ed i pensatori dell'epoca erano ispirati dalle idee e dai pensieri nuovi di queste etere colte. Contemporanei hanno testimoniato l'amicizia tra il celebre filosofo Socrate ed Aspasia, come pure i brillanti discorsi politici di quest'ultima. Frine ispirò il famoso scultore Prassitele e Lamia, che vissero nel V secolo prima della nostra era, svolgendo un ruolo determinante in una cospirazione contro due tiranni che si erano accaparrati tutto il potere nella repubblica. Fu, così come i suoi compagni, che avevano lottato per la libertà, gettata in prigione e crudelmente torturata. Per non denunciare, si tagliò la lingua di colpo tra i denti e la sputò sul viso del giudice.

L'esistenza delle etere è la prova che la donna cercava al tempo di liberarsi della soffocante prigione che gli era stata attribuita e che rappresentava la sua dipendenza. Mancava tuttavia alle etere una condizione essenziale e capitale al successo: non effettuavano alcun lavoro produttivo. Per l'economia nazionale non avevano più valore delle mogli ignoranti e limitate degli uomini greci e romani. Le libertà ed i privilegi che avevano conquistato erano costruiti sulla sabbia; da un punto di vista materiale, dipendevano dagli uomini, ora come prima.

In Grecia, c'erano anche delle donne isolate che portarono un contributo importante alla scienza, all'arte ed alla filosofia. La poetessa greca Saffo, ad esempio, fondò una scuola per le sue amiche. Agnodice la prima dottoressa, si era travestita da uomo per poter seguire gli studi, dopo di che iniziò a curare i pazienti. Ad Alessandria viveva una donna professoressa e filosofa, donna estremamente colta e inoltre molto bella. Attorno ad essa si raccolse un cerchio di eruditi e di curiosi venuti dal mondo intero. Tuttavia, questa donna trovò una morte tragica. Fu letteralmente smembrata da una folla cieca e scatenata, aizzata da sacerdoti invidiosi. Ciò avveniva all'inizio del cristianesimo. Queste belle e potenti figure di donne dimostrano ciò di cui la donna fosse capace quando la sua ragione, il suo cuore e il suo spirito non erano distrutti da un'esistenza degradata tra le quattro pareti del suo focolare. Purtroppo, queste donne rare e coraggiose non avevano alcun potere reale sull'atmosfera generale dell'epoca, segnata dal parassitismo e dall'ozio delle donne. Erano eccezioni e per questa ragione incapaci di cambiare nulla nelle condizioni di vita femminile e che occupavano nell'economia un ruolo poco importante. Certamente, molte donne soffrivano per la loro situazione senza diritti ed alcune tentarono di seguire la loro via, ma la maggior parte perseverava nel proprio ruolo di schiava del focolare, dell'uomo e della famiglia.

Le donne sentivano istintivamente che l'economia domestica, la proprietà privata ed il matrimonio legale erano i principali ostacoli alla propria liberazione. Nella "Assemblea delle donne", commedia del celebre autore greco Aristofane, sono ridicolizzate perché vogliono introdurre un ordine nuovo e prendere esse stesse in mano il destino dello Stato. È soprattutto interessante notare che l'eroina di questa commedia, Prassagora, raccomanda la proprietà comune. "Chiedo - dice Prassagora - che tutto diventi comune, che tutto appartenga a tutti, che non ci siano più né ricchi, né poveri. Ciò non può durare più a lungo, che alcune persone regnino su campi immensi, mentre il piccolo lotto di terra che possiedono gli altri basta appena per collocare la propria tomba. La donna deve essere proprietà di tutti. Ciascuno deve avere diritto di fare bambini con chi vuole". Così le donne protestavano contro la proprietà privata, il matrimonio forzato e la dipendenza, nel 400 a.C., cioè circa duemilatrecento anni fa. Il sogno di un'organizzazione comunista, che avrebbe potuto restituire la donna alla sua tutela, doveva essere così generalmente diffuso che il celebre Aristofane poté trasporlo nelle sue commedie molto conosciute ed accessibili a tutti. Le donne vedevano in un sistema di organizzazione comunista, la possibilità di liberarsi dalla loro situazione, probabilmente anche perché la lingua popolare ricordava il loro passato felice all'epoca del comunismo primitivo. In ogni caso le greche avevano completamente ragione di pensare che fosse impossibile cambiare alcunché nel ruolo femminile, senza uno sconvolgimento radicale della società greca intera, che si basava sulla divisione delle classi e il lavoro degli schiavi. I tentativi di donne isolate per strappare la grande massa delle donne alla loro schiavitù fisica e mentale, dovevano fallire dunque interamente. Sono trascorsi più di venti secoli prima che il sogno di Prassagora diventasse realtà. La Russia attuale è tuttavia la prova vivente che Prassagora aveva ragione quando credeva che l'affrancamento della donna fosse possibile soltanto con il comunismo.

* * *

ndt:

4) attuale Benin

5) Indispensabile leggere: "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato", Friedrich Engels - A110 anni dalla scomparsa trascrizione e conversione in html a cura del CCDP

6) Per nozione di schiavismo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org

Terza conferenza - La condizione della donna nell'economia naturale dell'autosufficienza

Compagne, la nostra ultima conferenza terminava con la descrizione della situazione della donna nell'antichità, quando la proprietà privata, il commercio e l'artigianato esistevano già e il lavoro era segnato dall'assenza di libertà e dalla schiavitù. Accanto al lavoro degli schiavi, c'erano naturalmente i primi abbozzi di artigianato libero. Ma il lavoro produttivo garantito dagli schiavi era la base di questo sistema economico.

La donna era condannata a vivere tra le quattro mura della sua casa e perse poco a poco ogni tipo di significato per il sistema economico. Cessò presto di essere "un'unità di lavoro" che contribuisce in un modo o nell'altro alla prosperità dello Stato e della società. Il suo ruolo si limitò sia a quello di riproduttrice, che genera bambini per il suo uomo, sia a quello di oggetto di piacere, sia che questo fosse sotto la variante grezza della schiava o sotto quella, più rilevante, dell'etera. Le condizioni economiche dominanti trasformarono le donne in parassiti della società.

La vita delle donne-schiave si svolgeva ai margini della società invalsa. Curve sotto il giogo della dura fatica, condividevano la sorte con i compagni di disgrazia, gli uomini-schiavi. Qualunque cosa accadesse, il loro lavoro non fu mai riconosciuto per ciò che era: di fatto, la fonte di ogni prosperità.

Non era il lavoro, ma il reddito e il profitto che erano apprezzati. Progressivamente, in queste vecchie società pre-cristiane, apparve il primo proletariato (ndt 7) della storia, come pure la lotta tra le classi. Gli Stati dell'antichità furono rovinati da queste lotte di classe, ma anche dall'insufficienza del loro sistema di produzione che si basava sul lavoro forzato degli schiavi. Uno Stato dopo l'altro sprofondò nella decadenza, si disgregò e scomparve. Gli Stati dell'antichità furono respinti dai nuovi popoli che praticavano altre forme di organizzazione economica. Abbandoneremo dunque le vecchie civiltà per passare a un periodo più vicino a noi: il Medioevo.